Suchergebnis

vom: 19.12.2018

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit

BAnz AT 31.01.2019 B2

Bundesministerium

für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit

Richtlinie

zur Förderung von

Kälte- und Klimaanlagen mit nicht-halogenierten Kältemitteln

in stationären und Fahrzeug-Anwendungen

im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative

(Kälte-Klima-Richtlinie)

1 Förderziel und Zuwendungszweck

Die Bundesregierung hat mit dem Klimaschutzplan 2050 ihre anspruchsvollen nationalen Klimaschutzziele bestätigt und weiter präzisiert. Deutschlands Langfristziel ist es, bis zum Jahr 2050 weitgehend treibhausgasneutral zu werden. Damit setzt die Bundesregierung das Ziel des Übereinkommens von Paris um, den Anstieg der durchschnittlichen Erdtemperatur deutlich unter 2 °C gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu halten und Anstrengungen zu unternehmen, den Temperaturanstieg auf 1,5 °C gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Mittelfristiges Ziel ist das Senken der Treibhausgasemissionen in Deutschland bis 2030 um mindestens 55 Prozent gegenüber dem Niveau von 1990.

Der Klimaschutzplan wird von einem Maßnahmenprogramm unterlegt, das auch die Stärkung des Klimaschutzes in den Bereichen Industrie, Gewerbe, Verkehr und Kommunen umfasst. Ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele kann dabei im Bereich der Kälte- und Klimatechnik durch Steigerung der Energieeffizienz, Minderung des Kältebedarfs sowie durch die weitere Reduktion der Emissionen fluorierter Treibhausgase geleistet werden. Deshalb wird der stärkere Einsatz von Klimaschutz-Technologien in der Kälte- und Klimatechnik nach Maßgabe dieser Richtlinie und nach den Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zu §§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung (BHO) durch Investitionszuschüsse gefördert.

Im Rahmen dieser Richtlinie erfolgt das durch folgende Förderschwerpunkte:

- a)

-

Förderung von stationären Kälte- und Klimaanlagen;

- b)

-

Förderung von Fahrzeug-Klimaanlagen in Bussen und Schienenfahrzeugen.

Mit den durch diese Richtlinie geförderten Projekten werden über die Wirkdauer der Maßnahmen jährliche, zusätzliche Einsparungen in Höhe von mindestens 100 000 Tonnen CO2-Äquivalent (brutto) angestrebt. Ziel ist zudem, den Fördermitteleinsatz pro vermiedener Tonne CO2-Äquivalent auf 40 Euro pro Tonne (brutto) zu begrenzen.

Ein Rechtsanspruch auf Gewährung der Zuwendung besteht nicht. Vielmehr entscheidet die Bewilligungsbehörde aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

2 Gegenstand der Förderung und maßnahmenspezifische Fördervoraussetzungen

2.1 Stationäre Anlagen

Gefördert werden stationäre Kälte- und Klimaanlagen, die mit nicht-halogenierten Kältemitteln betrieben werden, wenn

- 1.

-

diese neu errichtet bzw. neu installiert werden oder

- 2.

-

die Kälteerzeugungseinheit neu erstellt wird, jedoch das Kühlmittelsystem (Wasser-, Sole-, Luftverteilsystem) bestehen bleibt.

Bei diesen Anlagen werden zudem ergänzende Komponenten gefördert, beispielsweise Wärmepumpen sowie Wärme- und Kältespeicher, die den klimaschützenden Betrieb des Gesamtsystems zusätzlich verstärken.

Die Förderung von stationären Kälte- und Klimaanlagen umfasst im Einzelnen folgende Bereiche:

- a)

-

Flüssigkeitskühlsätze mit den nachfolgend angegebenen Kältemitteln der Sicherheitsklasse A3 (gering toxisch, hoch entzündlich): Propan (R-290), Propen (R-1270), Isobutan (R-600a), Ethan (R-170) (siehe Tabelle 1a),

- b)

-

Flüssigkeitskühlsätze mit den nachfolgend angegebenen Kältemitteln der Sicherheitsklassen B2 und B2L (erhöht toxisch, schwer entzündbar): Ammoniak (R-717), Gemisch aus Ammoniak und Dimethylether (R-723) (siehe Tabelle 1b),

- c)

-

andere Kälteerzeuger (siehe Tabelle 1c),

- d)

-

Komponenten und Systeme (siehe Tabelle 1d),

- e)

-

Speicher für Wärme und Kälte (siehe Tabelle 1e).

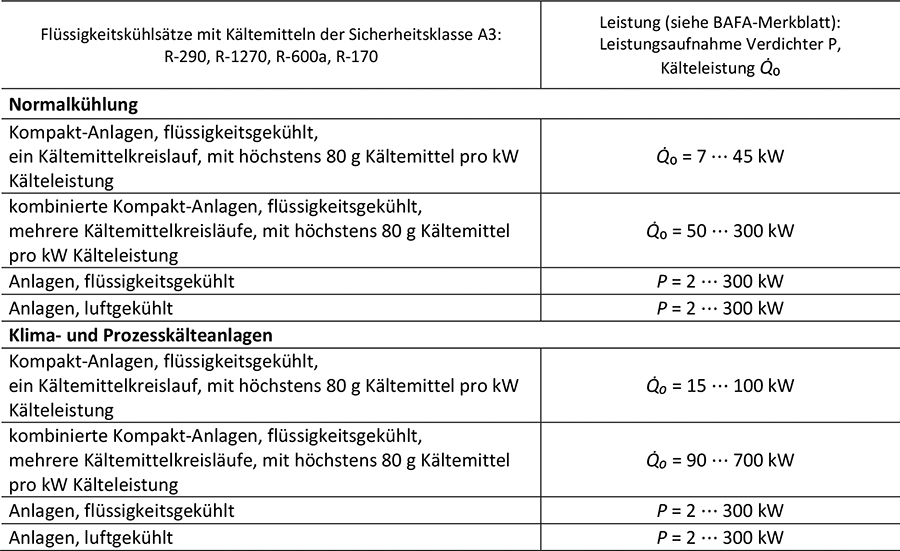

Die Förderung ist jeweils auf definierte Leistungsbereiche eingegrenzt. Die Einzelheiten

ergeben sich aus den Tabellen 1a bis 1e. Die Auslegungsbedingungen der Verdampferleistung

entsprechen den Vorgaben der Ökodesign-Richtlinien am Auslegungspunkt bei Volllast.

Details dazu sind in einem Merkblatt spezifiziert.

entsprechen den Vorgaben der Ökodesign-Richtlinien am Auslegungspunkt bei Volllast.

Details dazu sind in einem Merkblatt spezifiziert.

Die Förderung der Komponenten und Systeme (Tabelle 1d) und der Speicher (Tabelle 1e) erfolgt nur in Verbindung mit der Förderung einer Kälte- oder Klimaanlage entsprechend der Tabelle 1a, 1b oder 1c.

Tabelle 1a: Flüssigkeitskühlsätze mit Kältemitteln der Sicherheitsklasse A3

Tabelle 1b: Flüssigkeitskühlsätze mit Kältemitteln der Sicherheitsklassen B2 und B2L

| Flüssigkeitskühlsätze mit Kältemitteln der Sicherheitsklassen B2 und B2L: R-717, R-723 |

Leistung (siehe BAFA-Merkblatt): Leistungsaufnahme Verdichter P |

|---|---|

| Normalkühlung | |

| Anlagen, flüssigkeitsgekühlt | P = 10 ⋯ 200 kW |

| Anlagen, luftgekühlt | P = 10 ⋯ 200 kW |

| Klima- und Prozesskälteanlagen | |

| Anlagen, flüssigkeitsgekühlt | P = 10 ⋯ 200 kW |

| Anlagen, luftgekühlt | P = 10 ⋯ 200 kW |

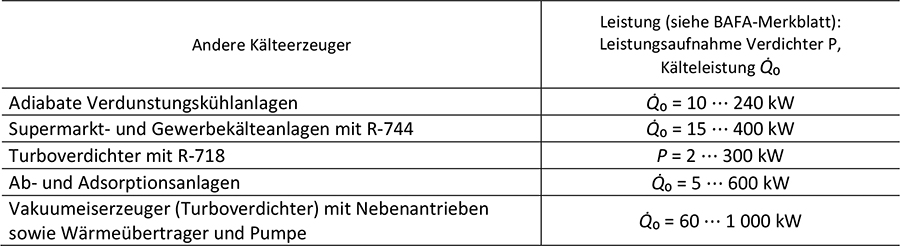

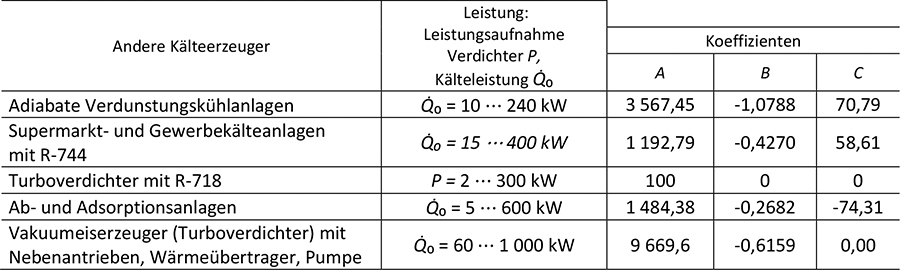

Tabelle 1c: Andere Kälteerzeuger

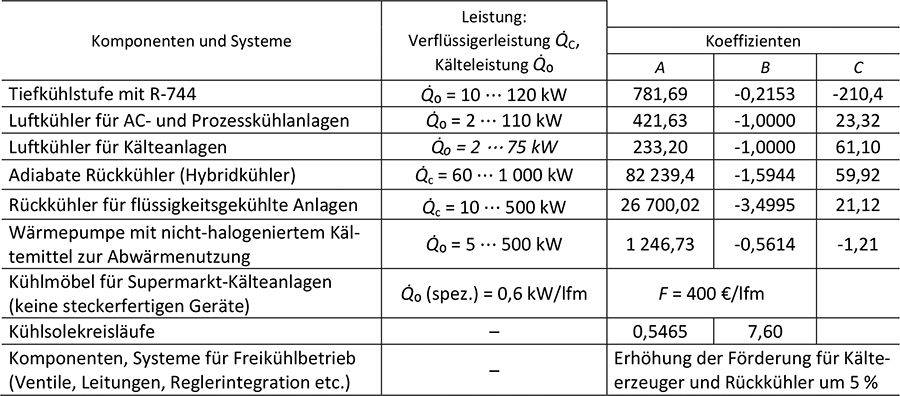

Tabelle 1d: Komponenten und Systeme

Tabelle 1e: Thermische Speicher

| Speichersysteme ohne und mit Latentwärmespeicher (LWS) | Kriterien: Kapazität Q0, Volumen V |

|---|---|

| Wasserspeicher | |

| Warmwasser-Schichtenspeicher | V = 400 ⋯ 4 000 dm3 |

| Kaltwasserspeicher | V = 500 ⋯ 2 000 dm3 |

| Eis-Speicher | |

| Betongehäuse mit Wärmeübertrager | Q0 = 150 ⋯ 24 000 kWh |

| Latentwärmespeicher-Systeme | |

| Behälter mit LWS (Kapsel) | Q0 = 60 ⋯ 1 400 kWh |

Kombinationen von Sorptions- und Kompressionsanlagen sind möglich. Es erfolgt dann eine Förderung in Abhängigkeit von der jeweiligen Leistungsaufnahme der Anlagen.

Komponenten und Systeme für den Freikühlerbetrieb werden nicht im Zusammenhang mit dem Betrieb von Sorptionsanlagen gefördert.

2.2 Pauschale für die Ausführungsplanung bei stationären Anlagen

Die Ausführungsplanung von Flüssigkeitskühlsätzen (sog. indirekten Systemen), insbesondere mit mehreren Kühlstellen, sowie deren Kombination mit Wärme- und/oder Kältespeichern erfordert eine fachkundige Auslegung und Berechnung von Rohrleitungen, Dämmung, Ventilen (Ventilgruppen), Ausgleichsbehältern, Steuerung und Regelung. Zudem muss ein hydraulischer Abgleich des Gesamtsystems vorgesehen und durchgeführt werden. Zur Abgeltung dieses Aufwands für die Ausführungsplanung, die erst nach Erhalt des Zuwendungsbescheids beauftragt werden darf, wird eine Pauschale gewährt, und zwar für Systeme mit zwei bis zehn Luftkühlern bzw. für die Integration eines oder mehrerer Kälte- bzw. Wärmespeicher.

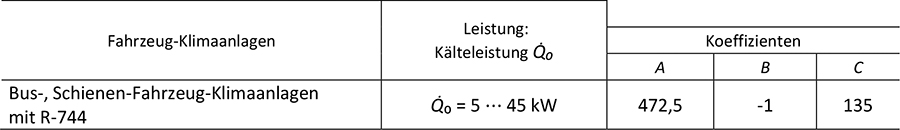

2.3 Fahrzeug-Klimaanlagen

Gefördert wird die Neuanschaffung von Klimaanlagen in Bussen und Schienenfahrzeugen

(bspw. Straßenbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen, Regionalbahnen), wenn diese mit Kohlenstoffdioxid

(CO2) als Kältemittel (R-744) betrieben werden und wenn diese eine Kälteleistung  von 5 bis 45 Kilowatt aufweisen. Die Förderung erfolgt für Fahrzeuge mit folgenden

Einsatzzwecken: im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), einschließlich des Schienenpersonennahverkehrs,

im Schienenpersonenfernverkehr sowie im Linienfernverkehr und im Gelegenheitsverkehr

im Sinne des Personenbeförderungsgesetzes. Die Nachrüstung von solchen Klimaanlagen

wird nur bei Schienenfahrzeugen gefördert.

von 5 bis 45 Kilowatt aufweisen. Die Förderung erfolgt für Fahrzeuge mit folgenden

Einsatzzwecken: im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), einschließlich des Schienenpersonennahverkehrs,

im Schienenpersonenfernverkehr sowie im Linienfernverkehr und im Gelegenheitsverkehr

im Sinne des Personenbeförderungsgesetzes. Die Nachrüstung von solchen Klimaanlagen

wird nur bei Schienenfahrzeugen gefördert.

Die Auslegungsbedingungen der Kälteleistung von Bus- und Schienenfahrzeugklimaanlagen sind in einem Merkblatt der Bewilligungsbehörde spezifiziert.

2.4 Maßnahmenspezifische Zuwendungsvoraussetzungen

Im Folgenden werden für die einzelnen Anlagen und Komponenten die maßnahmenspezifischen Voraussetzungen zum Erhalt der Förderung genannt. Zu erfüllen sind außerdem die besonderen Zuwendungsvoraussetzungen nach Nummer 4.

2.4.1 Voraussetzungen für stationäre Kompressionskälte- oder -klimaanlagen

Stationäre Kompressionskälte- oder -klimaanlagen sind förderfähig, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- –

-

mindestens ein Verdichter pro Verbund (oder ein einzelner Verdichter) verfügt über eine Leistungsregelung mit einem Regelbereich von 40 bis 100 Prozent, es sei denn, es wird ein Nachweis über eine geringe energetische Auswirkung dieser Leistungsregelung geführt;

- –

-

Abtauvorrichtungen müssen über eine Bedarfsregelung verfügen;

- –

-

Verflüssiger bzw. Gaskühler sowie Verdampfer sind grundsätzlich so zu dimensionieren, dass in Abhängigkeit vom Anwendungsfall eine möglichst kleine treibende Temperaturdifferenz erreicht wird und gleichzeitig der Aufwand für den Transport des Kühlmittels (z. B. Luft, Wasser, Sole) möglichst gering wird; Details dazu sind in einem BAFA-Merkblatt spezifiziert;

- –

-

Expansionsventile müssen elektronisch steuerbar sein, es sei denn, es wird ein Nachweis über eine geringe energetische Auswirkung dieser Leistungsregelung geführt;

- –

-

Verkaufskühlmöbel für Molkereiprodukte und Wurstwaren im Lebensmittelhandel müssen über eine Nachtabdeckung verfügen, alle anderen Verkaufskühlmöbel müssen vollständig mit Glas- oder Kunststofftüren oder -deckeln ausgerüstet sein; die Beleuchtung muss mit LED oder Plasma-Leuchtmitteln erfolgen, und die Lüfter müssen mit EC-Motoren angetrieben werden;

- –

-

Kälteanlagen müssen mit einer Regelung betrieben werden, die die Verflüssigungstemperatur an die Umgebungstemperatur anpasst, es sei denn, es wird ein Nachweis über eine geringe energetische Auswirkung dieser Leistungsregelung geführt;

- –

-

Pumpen zur Förderung von Stoffströmen in Kühlmittelkreisläufen müssen drehzahlgeregelt sein;

- –

-

alle eingesetzten Komponenten müssen mindestens die Voraussetzungen der Öko-Design-Richtlinie in der jeweils gültigen Fassung erfüllen;

- –

-

Durchführung eines hydraulischen Abgleiches;

- –

-

für die vollständige Anlage werden zum Zwecke des – für einen Zeitraum von fünf Jahren – durchzuführenden Monitorings ein Elektroenergie-Messgerät und ein Wärmemengenzähler (für das indirekte System) installiert, die gleichzeitig mit der geförderten Anlage in Betrieb genommen werden und deren technische Spezifikation hinsichtlich der Erfassung und Aufzeichnung der wichtigsten Messgrößen von der Bewilligungsbehörde definiert sind.

2.4.2 Voraussetzungen für Sorptionsanlagen

Sorptionsanlagen müssen über eine bereits vorhandene oder gleichzeitig neu erstellte (Ab-)Wärmequelle betrieben werden, die in den Sommermonaten wenig genutzt werden kann oder alternativ über eine neu zu installierende Solarthermieanlage. Der Leistungsbedarf aller elektrisch angetriebenen Zusatzverbraucher, mit Ausnahme der Kühlmittelverteilung, darf acht Prozent der bereitgestellten Kälteleistung nicht übersteigen.

2.4.3 Voraussetzungen für Klimaanlagen mit adiabater Verdunstungskühlung

Die Auslegungsbedingungen der Kühlleistung von adiabaten Verdunstungskühlanlagen sind in einem Merkblatt der Bewilligungsbehörde spezifiziert.

2.4.4 Voraussetzungen für Wärmepumpen

Fördervoraussetzung beim Einbau von Wärmepumpen mit nicht-halognierten Kältemitteln ist die Nutzung der Abwärme der Kälte- bzw. Klimaanlage zu Zwecken der Raumheizung oder Warmwasserversorgung.

2.4.5 Voraussetzungen für Freikühler

Der Freikühler muss in der Lage sein, den Kälteleistungsbedarf vollständig zu decken, wenn die Außenlufttemperatur drei Kelvin niedriger ist als die Nutztemperatur (TAUL < TNutz – 3 K).

2.4.6 Voraussetzungen für die Pauschale für die Ausführungsplanung

Die Pauschale für die Ausführungsplanung wird nur gewährt, wenn zugleich nach dieser Richtlinie eine stationäre Anlage gefördert wird, die einen erhöhten Aufwand für die Ausführungsplanung rechtfertigt (siehe Nummer 2.2).

2.4.7 Voraussetzungen für Fahrzeug-Klimaanlagen

Für Fahrzeug-Klimaanlagen werden zum Zwecke des durchzuführenden Monitorings jeweils ein Betriebsstunden-Messgerät für den Kälteerzeuger sowie ein Betriebsstunden-Messgerät für das Fahrzeug-Antriebsaggregat installiert, die gleichzeitig mit der geförderten Anlage in Betrieb genommen werden und deren technische Spezifikation hinsichtlich der Erfassung und Aufzeichnung der wichtigsten Messgrößen von der Bewilligungsbehörde definiert sind. Das Monitoring erfolgt für einen Zeitraum von fünf Jahren.

2.5 Nutzung von Regenerativenergien in Kombination mit stationären Anlagen (Kombinationsbonus)

Die Kombination von Kälte- bzw. Klimaanlagen nach Tabelle 1a, 1b oder 1c mit Anlagen zur Erzeugung von regenerativen Energien (Elektroenergie und Wärme) ist geeignet, die (energetische)

Gesamtsystemeffizienz solcher Kälte- bzw. Klimaanlagen weiter zu erhöhen und so die Klimaschutzwirkung der Anlagen weiter zu verbessern. Für die gleichzeitige Errichtung solcher Anlagen (bspw. Windkraftanlagen, Photovoltaikanlagen, Solarthermieanlagen) wird eine Bonusförderung gewährt (Kombinationsbonus).

Der Kombinationsbonus wird gewährt bei

- a)

-

gleichzeitiger Errichtung einer nicht nach dieser Richtlinie förderfähigen thermischen Solarkollektoranlage oder

- b)

-

gleichzeitiger Errichtung einer nicht nach dieser Richtlinie förderfähigen Anlage zur Erzeugung von Elektroenergie auf der Basis von erneuerbaren Energien

sofern die Anlage einen Beitrag als Endenergiequelle für den Betrieb der Kälte- oder Klimaanlage im räumlichen Zusammenhang zu der Kälte- oder Klimaanlage leistet. Es wird nur einmal ein Kombinationsbonus gemäß Buchstabe a oder b gewährt.

Die Inbetriebnahme der Regenerativenergie- bzw. KWK-Anlage muss nachweislich spätestens zum Zeitpunkt der Einreichung des Verwendungsnachweises erfolgt sein. Weiteres regelt die Bewilligungsbehörde.

3 Antragsberechtigung

3.1 Stationäre Anlagen

Antragsberechtigt sind Unternehmen, gemeinnützige Organisationen, Kommunen, kommunale Gebietskörperschaften, Zweckverbände und Eigenbetriebe, Hochschulen und Schulen, Krankenhäuser sowie kirchliche Einrichtungen, unabhängig von der Gewinnerzielungsabsicht. Nicht antragsberechtigt sind Bundesländer und deren Einrichtungen sowie landeseigene Gesellschaften mit Ausnahme der in Satz 1 ausdrücklich genannten Einrichtungen.

Der Antragsteller ist

- a)

-

entweder Eigentümer, Pächter oder Mieter des Grundstückes, auf dem sich die stationäre Anlage befindet,

- b)

-

oder ein von diesem beauftragtes Energiedienstleistungsunternehmen (Kontraktor).

3.2 Fahrzeug-Klimaanlagen

Antragsberechtigt sind folgende juristische Personen:

- a)

-

für im ÖPNV eingesetzte Fahrzeuge Gebietskörperschaften, Verkehrsverbünde sowie öffentliche und private Verkehrsunternehmen, die als Genehmigungsinhaber oder in deren Auftrag Beförderungsleistungen im ÖPNV erbringen;

- b)

-

für andere Fahrzeuge außerdem auch sonstige Unternehmen.

Der Antragsteller ist Eigentümer oder Betreiber der Fahrzeug-Klimaanlage(n).

3.3 Allgemeines

Für kommunale Eigenbetriebe ohne eigene Rechtspersönlichkeit ist die jeweilige Kommune antragsberechtigt.

Antragstellern, über deren Vermögen ein Insolvenzverfahren beantragt oder eröffnet worden ist, wird keine Förderung gewährt. Dasselbe gilt für den Antragsteller, der zur Abgabe einer Vermögensauskunft nach § 802c der Zivilprozessordnung oder § 284 der Abgabenordnung verpflichtet ist oder bei dem diese abgenommen wurde. Ist der Antragsteller eine durch einen gesetzlichen Vertreter vertretene juristische Person, gilt dies, sofern den gesetzlichen Vertreter aufgrund seiner Verpflichtung als gesetzlicher Vertreter der juristischen Person die entsprechenden Verpflichtungen aus § 802c der Zivilprozessordnung oder § 284 der Abgabenordnung treffen.

4 Besondere Zuwendungsvoraussetzungen

4.1 Allgemeines

Eine Zuwendung kann nicht gewährt werden, wenn der Antragsteller zum Zeitpunkt der Bewilligung mit dem Vorhaben bereits begonnen hat. Entsprechend den Regelungen in Nummer 1.3 der Verwaltungsvorschriften zu § 44 BHO gilt der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrags als Vorhabenbeginn.

4.2 Beihilferechtliche Grundlagen (stationäre Anlagen)

Die Beurteilung, ob eine Beihilfe vorliegt, erfolgt auf der Grundlage der „Bekanntmachung der Kommission zum Begriff der staatlichen Beihilfe im Sinne des Artikels 107 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union“ (ABl. C 262 vom 19.7.2016, S. 1).

Sollte die Zuwendung als staatliche Beihilfe im Sinne des Artikels 107 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) einzustufen sein, erfolgt die Förderung

- a)

-

als De-minimis-Beihilfe auf Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (De-minimis-Verordnung, ABl. L 352 vom 24.12.2013, S. 1) oder

- b)

-

bei Überschreiten der De-minimis-Grenze auf Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung – AGVO, ABl. L 187 vom 26.6.2014, S. 1).

Zu Buchstabe a:

Mit der Antragstellung ist anzugeben, ob und wenn ja in welcher Höhe De-minimis-Beihilfen im laufenden Steuerjahr sowie in den zwei davorliegenden Steuerjahren erhalten wurden. Die Höhe der Förderung wird gegebenenfalls soweit reduziert, dass sie zusammen mit anderen De-minimis-Beihilfen des Zuwendungsempfängers im laufenden und den zwei davorliegenden Steuerjahren die Summe von 200 000 Euro nicht übersteigt. Die Ausführungsplanung ist nur als De-Minimis-Beihilfe förderfähig.

Zu Buchstabe b:

Die Förderung der investiven Ausgaben erfolgt als Investitionsbeihilfe für Energieeffizienzmaßnahmen auf Grundlage von Artikel 38. Die Beihilfeintensität darf 30 % der beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten. Bei Beihilfen für kleine Unternehmen kann die Beihilfeintensität jedoch um 20 Prozentpunkte, bei Beihilfen für mittlere Unternehmen um 10 Prozentpunkte erhöht werden.

Erhaltene Förderungen werden gemäß Artikel 9 AGVO veröffentlicht und können im Einzelfall gemäß Artikel 12 AGVO geprüft werden.

Keine Förderung wird gewährt zu Gunsten

- –

-

von Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne von Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe c AGVO und

- –

-

von Unternehmen, die aufgrund einer früheren Kommissionsentscheidung zur Feststellung der Rechtswidrigkeit und Unvereinbarkeit einer Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt im Sinne von Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe a AGVO einer Rückforderungsanordnung unterliegen.

Sofern die Höhe der Förderung die nach den jeweils anzuwendenden Vorschriften der AGVO zulässigen Förderhöchstgrenzen überschreiten würde, nimmt die Bewilligungsbehörde die auf Grundlage des Artikel 38 erforderlichen Kürzungen vor (siehe auch Nummer 5.3). Die Grundlagen zur Berechnung der zulässigen Förderhöhe sind im Antragsverfahren auf geeignete Weise zu belegen.

4.3 Beihilferechtliche Grundlagen (Fahrzeug-Klimaanlagen)

Die Beurteilung, ob eine Beihilfe vorliegt, erfolgt auf der Grundlage der „Bekanntmachung der Kommission zum Begriff der staatlichen Beihilfe im Sinne des Artikels 107 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union“ (ABl. C 262 vom 19.7.2016, S. 1).

Sollte die Zuwendung als staatliche Beihilfe im Sinne des Artikels 107 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) einzustufen sein, erfolgt die Förderung

- a)

-

als De-minimis-Beihilfe, wobei

- aa)

-

für Unternehmen, welche Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI) erbringen (was insbesondere beim ÖPNV typisch ist), die Verordnung (EU) Nr. 360/2012 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen an Unternehmen, die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erbringen (sog. DAWI-De-minimis-Verordnung, ABl. L 114 vom 26.4.2012, S. 8), maßgeblich ist und

- bb)

-

für andere Unternehmen die Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (De-minimis-Verordnung, ABl. L 352 vom 24.12.2013, S. 1) oder

- b)

-

bei Überschreiten der De-minimis-Grenze auf Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung – AGVO, ABl. L 187 vom 26.6.2014, S. 1).

Zu Buchstabe a:

Mit der Antragstellung hat der Zuwendungsempfänger anzugeben und zu belegen, ob und wenn ja in welcher Höhe er De-minimis-Beihilfen im laufenden Steuerjahr sowie in den zwei davorliegenden Steuerjahren erhalten hat. Die Höhe der Förderung wird gegebenenfalls soweit reduziert, dass sie zusammen mit anderen De-minimis-Beihilfen des Zuwendungsempfängers im laufenden und den zwei davorliegenden Steuerjahren bei Unternehmen, die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI) erbringen, die Summe von 500 000 Euro, in allen übrigen Fällen die Summe von 200 000 Euro, nicht übersteigt. Zu belegen ist dabei gegebenenfalls auch die Erbringung von DAWI.

Zu Buchstabe b:

Die Förderung der investiven Ausgaben erfolgt als Umweltschutzbeihilfe auf Grundlage von Artikel 36 AGVO für Maßnahmen zur Verbesserung des Umweltschutzes. Die Beihilfeintensität darf 40 % der beihilfefähigen Kosten nicht überschreiten. Bei Beihilfen für kleine Unternehmen kann die Beihilfeintensität jedoch um 20 Prozentpunkte, bei Beihilfen für mittlere Unternehmen um 10 Prozentpunkte erhöht werden.

Erhaltene Förderungen werden gemäß Artikel 9 AGVO veröffentlicht und können im Einzelfall gemäß Artikel 12 AGVO geprüft werden.

Keine Förderung wird gewährt zu Gunsten

- –

-

von Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne von Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe c AGVO und

- –

-

von Unternehmen, die aufgrund einer früheren Kommissionsentscheidung zur Feststellung der Unzulässigkeit einer Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt im Sinne von Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe a AGVO einer Rückforderungsanordnung unterliegen.

Sofern die Höhe der Förderung die nach den jeweils anzuwendenden Vorschriften der AGVO zulässigen Förderhöchstgrenzen überschreiten würde, nimmt die Bewilligungsbehörde die auf Grundlage der Artikel 36 AGVO erforderlichen Kürzungen vor (siehe auch Nummer 5.3). Die Grundlagen zur Berechnung der zulässigen Förderhöhe sind im Antragsverfahren auf geeignete Weise zu belegen.

4.4 Kumulierbarkeit

Die Kumulierung mit anderen Fördermitteln ist ausgeschlossen.

5 Art, Umfang und Höhe der Zuwendung

Bei der Förderung nach Maßgabe diese Richtlinie handelt es sich um eine Projektförderung. Die Förderung wird grundsätzlich als nicht rückzahlbarer Zuschuss im Wege einer Festbetragsförderung gewährt. Nicht zuwendungsfähig sind Ausgaben für Prototypen, gebrauchte Anlagen, Eigenbauanlagen, die Instandsetzung/-haltung bestehender Anlagen sowie laufende Ausgaben. Bemessungsgrundlage für Zuwendungen sind grundsätzlich die zuwendungsfähigen projektbezogenen Ausgaben für Investition und Installation für die in den Tabellen 2a bis 2f bezeichneten Fördergegenstände.

5.1 Berechnung der Förderung

5.1.1 Festbeträge für stationäre Anlagen

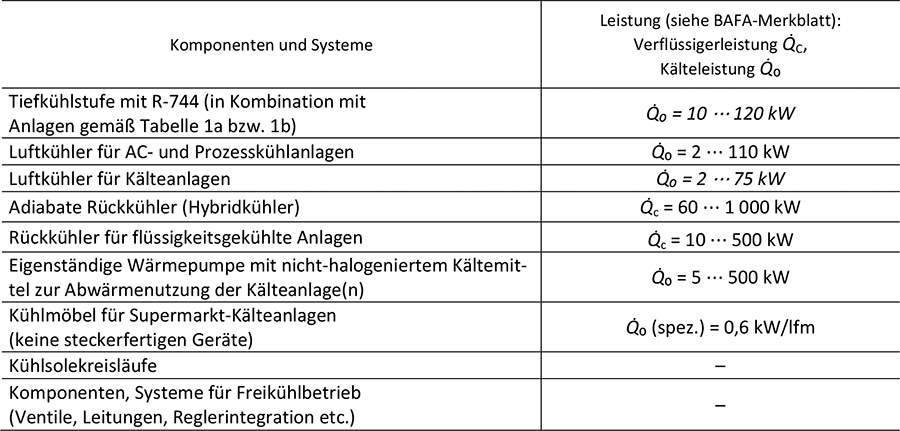

Die Höhe der Förderung F wird bei stationären Anlagen wie folgt berechnet:

| F = (A · XB + C) · X | ||

| mit: | F : | Förderbetrag (€) |

| A, B, C : | anlagenspezifische Koeffizienten | |

| X : | Kälteleistung, Speicherkapazität, Volumen (kW, kWh, dm³) | |

Die Kälteleistung bezieht sich auf den Auslegungszustand, wofür Verdampfungs- und Verflüssigungstemperaturen anzugeben sind.

Bei Supermarkt-Kälteanlagen ist die förderfähige Gesamtkälteleistung das Produkt aus den Laufmetern der Kühlmöbel sowie der in Tabelle 1d angegebenen spezifischen Kälteleistung von 0,6 kW/lfm.

Bei Kühlsolekreisläufen, mit Verrohrung, Dämmung, Fittings und Sole, berechnet sich die Förderung F nach:

| F = A · L · D + B | ||

| mit: | F : | Förderbetrag (€) |

| A, B : | anlagenspezifische Koeffizienten | |

| L : | Länge (m) | |

| D : | Durchmesser (mm) | |

Bei Verwendung von Kühlsoleleitungen mit unterschiedlichen Rohrdurchmessern, z. B. für eine Haupt- und mehrere Kühlstellenleitungen, wird eine Gesamtförderung aus den Einzelförderungen für jeden Durchmesser ermittelt. Die Details regelt ein Merkblatt der Bewilligungsbehörde.

5.1.2 Festbeträge für Fahrzeug-Klimaanlagen

Die Höhe der Förderung F wird wie folgt berechnet:

| F = (A · XB + C) · X | ||

| mit: | F : | Förderbetrag (€) |

| A, B, C : | anlagenspezifische Koeffizienten | |

| X : | Kälteleistung (kW) | |

5.2 Höhe der Förderung

5.2.1 Pauschalen für die Ausführungsplanung für stationäre Anlagen

Mit den Pauschalen wird der finanzielle Aufwand für die Ausführungsplanung, die der sachgerechten Auslegung der geförderten Anlagen sowie der funktionsgerechten Integration der Technik dient, anteilig ausgeglichen. Die Pauschalen betragen

- a)

-

500 Euro pro Luftkühler, mindestens 1 000 Euro, maximal 5 000 Euro,

- b)

-

1 000 Euro für die Integration eines oder mehrerer Wärmespeicher,

- c)

-

1 000 Euro für die Integration eines oder mehrerer Kältespeicher.

5.2.2 Förderkoeffizienten für stationäre Anlagen

5.2.2.1 Koeffizienten für Flüssigkeitskühlsätze und andere Kälteerzeuger

Zur Bestimmung der Förderhöhe für stationäre Anlagen gelten die in den Tabellen 2a, 2b und 2c dargestellten Koeffizienten A, B und C.

Tabelle 2a: Koeffizienten für Flüssigkeitskühlsätze, Kältemittel der Sicherheitsklasse A3

Tabelle 2b: Koeffizienten für Flüssigkeitskühlsätze, Kältemittel der Sicherheitsklassen B2 und B2L

| Flüssigkeitskühlsätze mit Kältemitteln der Sicherheitsklassen B2 und B2L: R-717, R-723 |

Leistung: Leistungsaufnahme Verdichter P |

|||

|---|---|---|---|---|

| Koeffizienten | ||||

| A | B | C | ||

| Normalkühlung | ||||

| Anlagen, flüssigkeitsgekühlt | P = 10 ⋯ 200 kW | 1 237 569 | –0,00004 | –1 237 073 |

| Anlagen, luftgekühlt | P = 10 ⋯ 200 kW | 1 048,41 | –0,0656 | –566,34 |

| Klima- und Prozesskälteanlagen | ||||

| Anlagen, flüssigkeitsgekühlt | P = 10 ⋯ 200 kW | 9 247,30 | –0,8615 | 49,81 |

| Anlagen, luftgekühlt | P = 10 ⋯ 200 kW | 941,99 | –0,3591 | 6,10 |

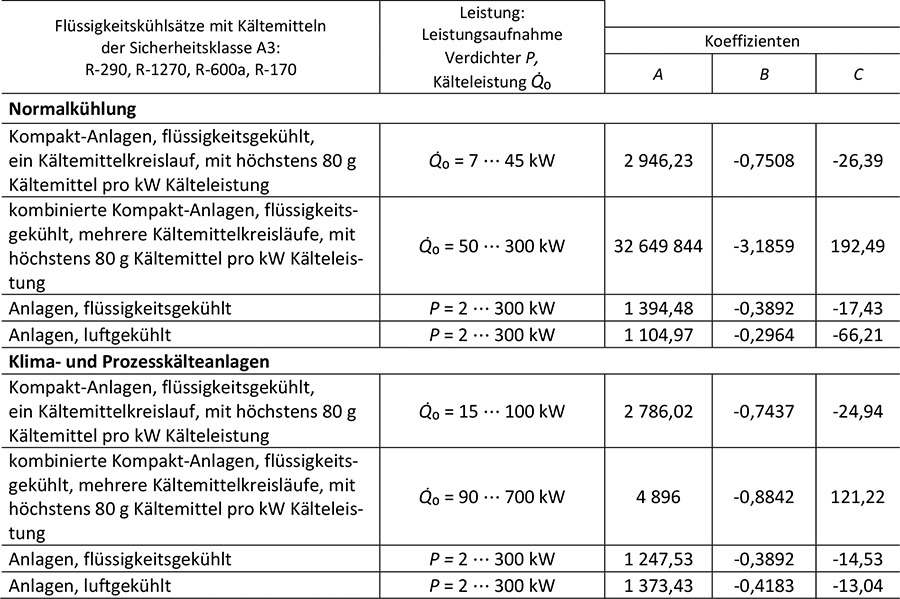

Tabelle 2c: Koeffizienten für andere Kälteerzeuger

5.2.2.2 Koeffizienten für Komponenten und Systeme

Zur Bestimmung der Förderhöhe von Komponenten und Systemen, welche die Gesamtsystemeeffizienz der Anlagen erhöhen, gelten die folgenden Koeffizienten (Tabelle 2d):

Tabelle 2d: Koeffizienten für Komponenten und Systeme

5.2.2.3 Koeffizienten für Speichersysteme

Zur Bestimmung der Förderhöhe von Wärme- und Kältespeichern gelten die folgenden Koeffizienten (Tabelle 2e):

Tabelle 2e: Förderung für thermische Speichersysteme ohne und mit Latentwärmespeicher (LWS)

| Speichersysteme | Kriterien: Kapazität Q₀, Volumen V |

|||

|---|---|---|---|---|

| Koeffizienten | ||||

| A | B | C | ||

| Wasserspeicher | ||||

| Warmwasser-Schichtenspeicher | V = 400 ⋯ 4 000 dm3 | 520,64 | –1,0034 | 0,38 |

| Kaltwasserspeicher | V = 500 ⋯ 2 000 dm3 | 10,90 | –0,4512 | 0,08 |

| Eis-Speicher | ||||

| Betongehäuse mit Wärmeübertrager | Q₀ = 150 ⋯ 24 000 kWh | 4 237,78 | –1,0326 | 2,26 |

| Latentwärmespeicher (LWS) | ||||

| Behälter mit LWS (Kapsel) bei tSp < –3 °C | Q₀ = 60 ⋯ 1 400 kWh | 6 257,9 | –1,4906 | 21,34 |

5.2.3 Kombinationsbonus für Regenerativenergiesysteme (stationäre Anlagen)

Für die Installation neuer Regenerativstromsysteme wird bis zum Doppelten der installierten elektrischen Antriebsleistung geförderter Kälteerzeuger nach Tabelle 1a, 1b oder 1c ein Kombinationsbonus von 50 Euro pro Kilowatt bereitgestellter Spitzenleistung bzw. Nennleistung gewährt. Für die Installation einer neuen Solarthermieanlage wird einmalig ein Pauschalbetrag in Höhe von 1 000 Euro gewährt.

5.2.4 Förderkoeffizienten für Fahrzeug-Klimaanlagen

Zur Bestimmung der Förderhöhe von Fahrzeug-Klimaanlagen gelten die folgenden Koeffizienten.

Tabelle 2f: Förderung von Fahrzeug-Klimaanlagen

5.3 Förderhöchstgrenzen

Es gilt eine Förderhöchstgrenze von insgesamt 150 000 Euro (netto) pro Maßnahme.

- a)

-

Bei stationären Anlagen umfasst diese höchstens bis zu 7 000 Euro (netto) für die Pauschale für die Ausführungsplanung (Nummer 5.2.1) und höchstens 30 000 Euro (netto) für den Kombinationsbonus (Nummer 5.2.3).Bei Anwendung der AGVO (siehe in Nummer 4.2) ist die Förderung der investiven Ausgaben grundsätzlich auf den sich aus Artikel 38 Absatz 3 und 4 AGVO ergebenden Satz von höchstens 30 Prozent der aus der Verbesserung der Energieeffizienz bedingten Mehrkosten beschränkt (gegebenenfalls erhöht auf die in Artikel 38 Absatz 5 und 6 AGVO genannten Prozentsätze) und

- b)

-

Bei Fahrzeug-Klimaanlagen ist als Maßnahme die Summe aller in einem Förderantrag zusammengefassten Fahrzeuge zu verstehen.Bei Anwendung der AGVO (siehe in Nummer 4.3) ist die Förderung grundsätzlich auf den sich aus Artikel 36 Absatz 5 und 6 AGVO ergebenden Satz von höchstens 40 Prozent der umweltschutzbedingten Mehrkosten beschränkt (gegebenenfalls erhöht auf die in Artikel 36 Absatz 7 und 8 AGVO genannten Prozentsätze).

Des Weiteren gilt eine Begrenzung auf maximal 50 Prozent der förderfähigen Ausgaben.

6 Besondere Zuwendungsbestimmungen

6.1 Zweckbindungsfrist

Für die geförderten Anlagen gilt:

- a)

-

Stationäre Anlagen: Die geförderten Anlagen müssen sich auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland befinden;

- b)

-

Fahrzeug-Klimaanlagen: Die Eigentümer bzw. Betreiber der geförderten Fahrzeug-Klimaanlagen müssen ihren Firmensitz auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland haben und die geförderten Anlagen überwiegend auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland betreiben.

Die Anlagen sind nach Inbetriebnahme mindestens fünf Jahre zweckentsprechend zu betreiben. Innerhalb dieses Zeitraums darf eine geförderte Anlage nicht stillgelegt oder veräußert werden. Die Veräußerung oder Stilllegung einer geförderten Anlage führt regelmäßig zum Widerruf der Zuwendung.

6.2 Auskunftserteilung, Vor-Ort-Prüfungen

Den Beauftragten des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) sind auf Verlangen erforderliche Auskünfte zu erteilen, Einsicht in Bücher und Unterlagen sowie Prüfungen zu gestatten.

Der Antragsteller muss sich im Antrag auf eine Zuwendung damit einverstanden erklären, dass

- a)

-

das BMU dem Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages und danach auf Verlangen auch anderen Ausschüssen des Deutschen Bundestages im Einzelfall Namen des Antragstellers, Höhe und Zweck der Investitionszuwendung in vertraulicher Weise bekannt gibt, sofern der Haushaltsausschuss dies beantragt;

- b)

-

zum Zwecke einer Evaluierung vom BMU oder dessen Beauftragten Einsicht in dafür erforderliche Unterlagen des Förderverfahrens genommen werden kann.

Zur Überprüfung der in diesem Förderverfahren gemachten Angaben nimmt die Bewilligungsbehörde im Einzelfall Vor-Ort-Prüfungen vor.

6.3 Wartungsvertrag (stationäre Anlagen)

Geförderte stationäre Kälte- oder Klimaanlagen müssen ab Inbetriebnahme über einen Zeitraum von fünf Jahren einer regelmäßigen Wartung unterzogen werden. Der Bewilligungsbehörde ist der Abschluss eines entsprechenden Wartungsvertrags mit einem Fachbetrieb oder alternativ eine firmeninterne Wartung nachzuweisen. Die firmeninterne Wartung muss von einem Meister, Techniker oder Ingenieur der Kältetechnik durchgeführt, überwacht und bestätigt werden.

6.4 Monitoring

Für geförderte Anlagen stellt der Zuwendungsempfänger der Bewilligungsbehörde über einen Zeitraum von fünf Jahren nach Inbetriebnahme mindestens einmal jährlich Betriebsdaten zur Verfügung. Für stationäre Anlagen mit einer Kälteleistung größer als 20 kW werden die Zuwendungsempfänger gebeten, die Betriebsdaten neben der verpflichtenden Jahresmeldung auf freiwilliger Basis jeweils auch zum letzten Tag eines Quartals zur Verfügung zu stellen. Die Daten dienen dem regelmäßigen Monitoring. Details regelt die Bewilligungsbehörde.

Die Daten dienen zudem der Ermittlung des Status der Umsetzung der Richtlinie sowie der erzielten Effekte. Damit sollen Qualitätsstandards bei geförderten Anlagen dokumentiert und weiterentwickelt werden.

Die Bewilligung eines Förderantrags ist davon abhängig, dass der Antragsteller die Übermittlung dieser Daten an eine vom BMU beauftragte Organisation zusichert und sich bereit erklärt auf Nachfrage zusätzliche Auskünfte zu geben. Für die Datenübermittlung ist vom Antragsteller eine gültige E-Mail-Adresse anzugeben.

7 Verfahren

7.1 Bewilligungsbehörde

Mit der Abwicklung der Fördermaßnahme hat das BMU das

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29 – 35, 65760 Eschborn bzw.

Postfach 51 60, 65726 Eschborn

Telefon: 0 61 96/9 08 12 49

Internet: http://www.bafa.de

E-Mail: kki@bafa.bund.de

beauftragt.

7.2 Antragstellung

Anträge auf Förderung nach dieser Richtlinie sind vor Vorhabenbeginn zu stellen. Mit dem Vorhaben darf nicht vor Erhalt des Zuwendungsbescheids begonnen worden sein. Als Vorhabenbeginn gilt der rechtsgültige Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrags. Planungsleistungen dürfen vor Antragstellung erbracht werden.

Die Antragstellung ist ausschließlich über die von der Bewilligungsbehörde im Internet zur Verfügung gestellten elektronischen Antragsformulare zulässig (www.bafa.de). Die Einzelheiten der Antragstellung regelt die Bewilligungsbehörde. Die Zuwendungsbescheide werden in der Reihenfolge des Eingangs der vollständigen Anträge erteilt.

7.3 Bewilligungszeitraum (Abnahmefrist)

Der Bewilligungszeitraum, innerhalb dessen die geförderten Anlagen in Betrieb genommen werden müssen, beträgt ein Jahr (Abnahmefrist). Über die Inbetriebnahme der Anlage(n) ist ein Abnahmeprotokoll anzufertigen. Eine Verlängerung des Bewilligungszeitraums ist nur im Ausnahmefall und nur dann möglich, wenn sie schriftlich vor Ablauf des Bewilligungszeitraums beantragt wird.

7.4 Auszahlung

Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt unbar nach Abschluss der Prüfung sämtlicher im Verwendungsnachweisverfahren vorzulegenden Unterlagen. Dazu gehören insbesondere auch Nachweise zur Betriebsbereitschaft der geförderten Anlagen sowie weitere von der Bewilligungsbehörde vorgeschriebene Nachweise. Voraussetzung für eine Auszahlung ist, dass der Zuwendungsbescheid zuvor bestandskräftig geworden ist.

7.5 Verwendungsnachweis

Der Verwendungsnachweis ist der Bewilligungsbehörde innerhalb von drei Monaten nach der Abnahme der zu fördernden Anlage, spätestens jedoch innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Bewilligungszeitraums bzw. der Abnahmefrist vorzulegen (Einreichungsfrist). Eine Verlängerung der Einreichungsfrist ist nur im Ausnahmefall und nur dann möglich, wenn sie schriftlich vor Ablauf der Einreichungsfrist beantragt wird.

Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis. Im Rahmen des Verwendungsnachweises sind mindestens folgende Unterlagen und Nachweise zu erbringen:

- a)

-

Sachbericht bestehend aus einer Kurzdokumentation der geförderten Anlage sowie einem ausgefüllten Fragebogen zur Anwendung und Nutzung der Technologie für Monitoring- und Evaluierungszwecke (Formular der Bewilligungsbehörde),

- b)

-

vollständig ausgefülltes Verwendungsnachweisformular (bestehend aus dem zahlenmäßigem Nachweis),

- c)

-

Kopie des Lieferungs- und Leistungsvertrags,

- d)

-

Rechnungen zu den förderfähigen Ausgaben,

- e)

-

tabellarische Belegübersicht, in der die Ausgaben nach Art und zeitlicher Reihenfolge aufgelistet sind (Belegliste),

- f)

-

Abnahmeprotokoll,

- g)

-

Wartungsvertrag bzw. Nachweis einer betriebsinternen Wartung,

- h)

-

Installateursbescheinung über Inbetriebnahme und Leistungsdaten des Regenerativ-Energiesystems.

Es steht im Ermessen der Bewilligungsbehörde zusätzlich geeignete Unterlagen und/oder Nachweise anzufordern.

7.6 Zu beachtende Vorschriften

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der Verwendung und die ggf. erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbescheids und die Rückforderung der gewährten Zuwendung gelten die §§ 48 bis 49a des Verwaltungsverfahrensgesetzes, die §§ 23, 44 BHO und die hierzu erlassenen Allgemeinen Verwaltungsvorschriften, soweit nicht in diese Förderrichtlinie Abweichungen von den Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zugelassen sind. Der Bundesrechnungshof ist gemäß § 91 BHO zur Prüfung berechtigt.

8 Geltungsdauer

Diese Richtlinie tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2019 in Kraft. Sie ist auf ab diesem Tage eingegangene Anträge anzuwenden. Ihre Gültigkeit ist bis zum 31. Dezember 2021 begrenzt. Die Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen an Kälte- und Klimaanlagen im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative vom 1. Dezember 2016 (BAnz AT 19.12.2016 B7) sowie die Änderung dieser Richtlinie vom 20. Oktober 2017 (BAnz AT 02.11.2017 B4) werden hierdurch ersetzt. Änderungen bleiben vorbehalten.

Die Laufzeit dieser Förderrichtlinie ist bis zum Zeitpunkt des Auslaufens der AGVO zuzüglich einer Anpassungsperiode von sechs Monaten, mithin bis zum 30. Juni 2021 befristet. Sollte die zeitliche Anwendung der AGVO ohne die Beihilferegelung betreffende relevante inhaltliche Veränderungen verlängert werden, verlängert sich die Laufzeit dieser Förderrichtlinie entsprechend, aber nicht über den 31. Dezember 2021 hinaus.

Sollte die AGVO nicht verlängert und durch eine neue AGVO ersetzt werden, oder sollten relevante inhaltliche Veränderungen der derzeitigen AGVO vorgenommen werden, wird eine den dann geltenden Freistellungsbestimmungen entsprechende Nachfolge-Förderrichtlinie bis mindestens 31. Dezember 2021 in Kraft gesetzt werden.

Bundesministerium

für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit

Berthold Goeke