Suchergebnis

vom: 20.02.2015

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit

BAnz AT 30.03.2015 B1

Bundesministerium

für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit

Bekanntmachung

über die Anwendung der deutschen Fassung des Handbuchs der

Internationalen Nuklearen und Radiologischen Ereignis-Skala (INES) in

kerntechnischen Einrichtungen sowie im Strahlenschutz außerhalb der Kerntechnik

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit sowie die für die atomrechtliche Genehmigung und Aufsicht über kerntechnische Einrichtungen und für den Strahlenschutz zuständigen Landesbehörden sind übereingekommen, die deutsche Fassung des INES-Handbuchs sowohl für die Einstufung von Vorkommnissen in kerntechnischen Einrichtungen als auch im Strahlenschutz außerhalb der Kerntechnik anzuwenden. Ausgenommen hiervon sind Vorkommnisse mit tatsächlichen oder potentiellen Folgen für Patienten, da diese bisher nicht von der Bewertungsskala erfasst werden.

Grundlage für die Anwendung sind für Ereignisse in kerntechnischen Einrichtungen die Notwendigkeit einer INES-Einstufung auf dem Meldeformular nach der Atomrechtlichen Sicherheitsbeauftragten- und Meldeverordnung durch den Genehmigungsinhaber sowie im Strahlenschutz außerhalb der Kerntechnik die Meldepflicht nach § 51 der Strahlenschutzverordnung bei radiologischen Notstandssituationen, Unfällen, Störfällen oder sonstigen sicherheitstechnisch bedeutsamen Ereignissen und die Meldepflicht nach § 42 der Röntgenverordnung bei außergewöhnlichen Ereignisabläufen oder Betriebszuständen an die zuständige Behörde.

Die Notwendigkeit für eine einfache Information über die Bedeutung von Ereignissen beim Betrieb von kerntechnischen Anlagen oder bei Tätigkeiten und Arbeiten im Zusammenhang mit ionisierender Strahlung, die das Risiko einer Strahlenexposition in sich bergen, entstand in den achtziger Jahren nach einigen Störfällen in kerntechnischen Anlagen, die internationales Aufsehen in den Medien erregten. Als Reaktion hierauf und auf der Grundlage nationaler Erfahrungen in einigen Ländern wurde vorgeschlagen, eine internationale Ereignisbewertungsskala in Anlehnung an bereits auf anderen Gebieten existierende Skalen (z. B. für den Vergleich der Stärke von Erdbeben) zu entwickeln, um eine einheitliche Verständigung über die Risiken ionisierender Strahlung im Zusammenhang mit einem bestimmten Ereignis zwischen verschiedenen Ländern zu ermöglichen.

Die Internationale Nukleare und Radiologische Ereignis-Skala (International Nuclear and Radiological Event Scale, INES) wurde 1990 von einer Gruppe von internationalen Experten entwickelt, die gemeinsam von der Internationalen Atomenergie Organisation (IAEO) und der Nuclear Energy Agency der Organization for Economic Cooperation and Development (OECD/NEA) einberufen wurde. Ziel war es, die sicherheitstechnische Bedeutung von Ereignissen in kerntechnischen Anlagen zu vermitteln. Seitdem ist INES weiterentwickelt worden, um der wachsenden Anforderung gerecht zu werden, die Bedeutung eines jeglichen Ereignisses zu kommunizieren, das mit einem Risiko durch ionisierende Strahlung verbunden sein kann. Im Jahr 2001 wurde eine aktualisierte Fassung des INES-Benutzerhandbuchs herausgegeben, um die Anwendung von INES in Zweifelsfällen zu verbessern und eine genauere Anleitung für die Einstufung von Transportereignissen und Ereignissen im Zusammenhang mit dem Brennstoffkreislauf zur Verfügung zu stellen. Es zeigte sich jedoch, dass Verbesserungen insbesondere in Bezug auf Transportereignisse nötig waren. In Frankreich und Spanien wurden weitere Arbeiten zu den potenziellen und tatsächlichen Auswirkungen von Transportereignissen und Ereignissen mit Strahlenquellen durchgeführt. Auf Bitten der INES-Mitglieder koordinierten die IAEO und das OECD/NEA-Sekretariat die Erarbeitung eines umfassenden Dokuments zur zusätzlichen Anleitung („Additional Guidance“) bei der Einstufung jeglicher Ereignisse im Zusammenhang mit Strahlenquellen und der Beförderung radioaktiver Stoffe.

Diese Neuausgabe des deutschen INES-Benutzerhandbuchs integriert diese zusätzliche Anleitung und bietet Beispiele und Kommentare zur Anwendung von INES. Diese Veröffentlichung ersetzt frühere Ausgaben. Sie deckt den gesamten Anwendungsbereich von INES ab, indem sie Kriterien für die Einstufung jeglicher Ereignisse im Zusammenhang mit radioaktivem Material und ionisierender Strahlung einschließlich der Beförderung radioaktiver Stoffe bietet. Das INES-Benutzerhandbuch soll die Aufgabe derjenigen erleichtern, die die sicherheitstechnische Bedeutung von Ereignissen zur Information der Öffentlichkeit mit Hilfe von INES bewerten müssen.

Das INES-Kommunikationsnetzwerk erhält und verteilt gegenwärtig Informationen zu Ereignissen mit deren INES-Einstufung an die „INES National Officers“ aus mehr als 60 Mitgliedstaaten. Jeder Staat, der Mitglied von INES ist, hat Meldewege etabliert, welche gewährleisten, dass Ereignisse unverzüglich eingestuft und innerhalb sowie außerhalb des Staates kommuniziert werden. Die IAEO bietet auf Wunsch Ausbildungslehrgänge zur Anwendung von INES an und ermuntert ihre Mitgliedstaaten dem System beizutreten.

Diese deutsche Übersetzung des internationalen INES-Handbuchs wurde von der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) mbH im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit erstellt. Obwohl dieses deutsche INES-Handbuch weitgehend eine Übersetzung des englischen Textes ist, wurden in einigen Bereichen Anpassungen vorgenommen, um die deutsche Rechts- und Genehmigungslage abzubilden. In diesem Handbuch sind das Glossar und die Liste der Experten, die zum Entstehen des internationalen INES-Handbuchs beigetragen haben, nicht enthalten. Zur Definition von Begriffen sollte der Leser das einschlägige deutsche Regelwerk konsultieren. In Zweifelsfragen sollte bei der Bewertung eines Ereignisses auch der englische Originaltext zu Rate gezogen werden.

Dieses deutsche Handbuch ersetzt das bisherige deutsche Handbuch [GRS-111].

Bundesministerium

für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit

Dr. Cloosters

Inhaltsübersicht

1 Grundlagen und Anwendung von INES

1.1 Hintergrund

1.2 Allgemeine Beschreibung der Bewertungsskala

1.3 Anwendungsbereich der Bewertungsskala

1.4 Grundsätze der Bewertungskriterien von INES

1.4.1 Mensch und Umwelt

1.4.2 Radiologische Barrieren und Überwachungsmaßnahmen

1.4.3 Gestaffelte Sicherheitsvorkehrungen

1.4.4 Abschließende Einstufung

1.5 Anwendung der Skala

1.6 Mitteilung ereignisbezogener Informationen

1.6.1 Allgemeine Grundsätze

1.6.2 Internationale Kommunikation

1.7 Gliederung des Handbuchs

2 Auswirkung auf Mensch und Umwelt

2.1 Allgemeine Beschreibung

2.2 Freigesetzte Aktivität

2.2.1 Methoden zur Bewertung von Aktivitätsfreisetzungen

2.2.2 Definition der Bewertungsstufen auf der Grundlage der freigesetzten Aktivität

2.3 Strahlenexposition von Personen

2.3.1 Bestimmung der minimalen Einstufung bei Strahlenexposition einer Person

2.3.2 Berücksichtigung der Anzahl exponierter Personen

2.3.3 Methoden zur Dosisabschätzung

2.3.4 Zusammenfassung

2.4 Anwendungsbeispiele

3 Auswirkung auf radiologische Barrieren und Überwachungsmaßnahmen in Anlagen und Einrichtungen

3.1 Allgemeine Beschreibung

3.2 Definition der Stufen der Bewertungsskala

3.3 Berechnung der radiologischen Äquivalenz

3.4 Anwendungsbeispiele

4 Beeinträchtigung der Sicherheitsvorkehrungen für Ereignisse bei der Beförderung und im Zusammenhang mit radioaktiven Strahlenquellen

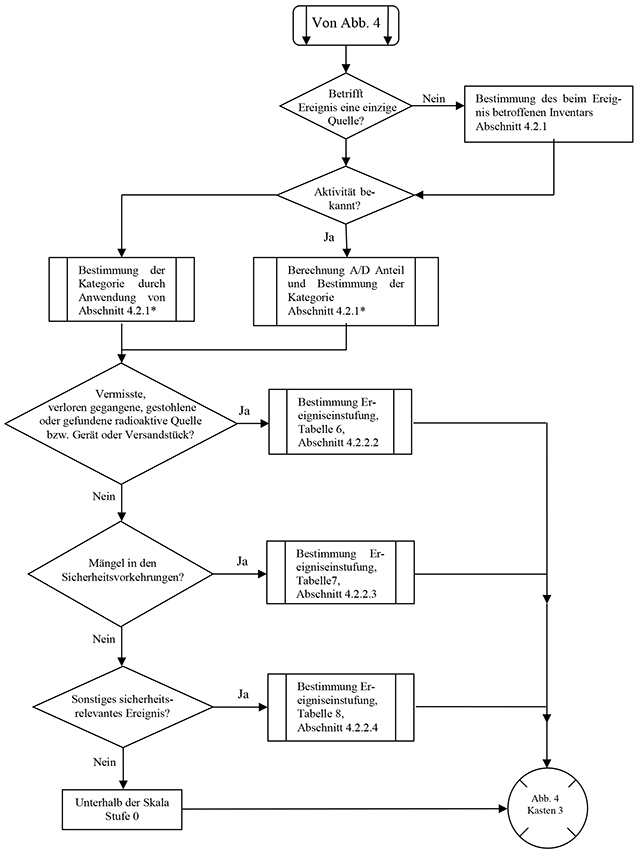

4.1 Allgemeine Grundsätze für die Einstufung von Ereignissen

4.2 Detaillierte Anleitung für die Einstufung von Ereignissen

4.2.1 Ermittlung der größtmöglichen Auswirkungen

4.2.2 Einstufung auf der Grundlage der Wirksamkeit von Sicherheitsvorkehrungen

4.3 Anwendungsbeispiele

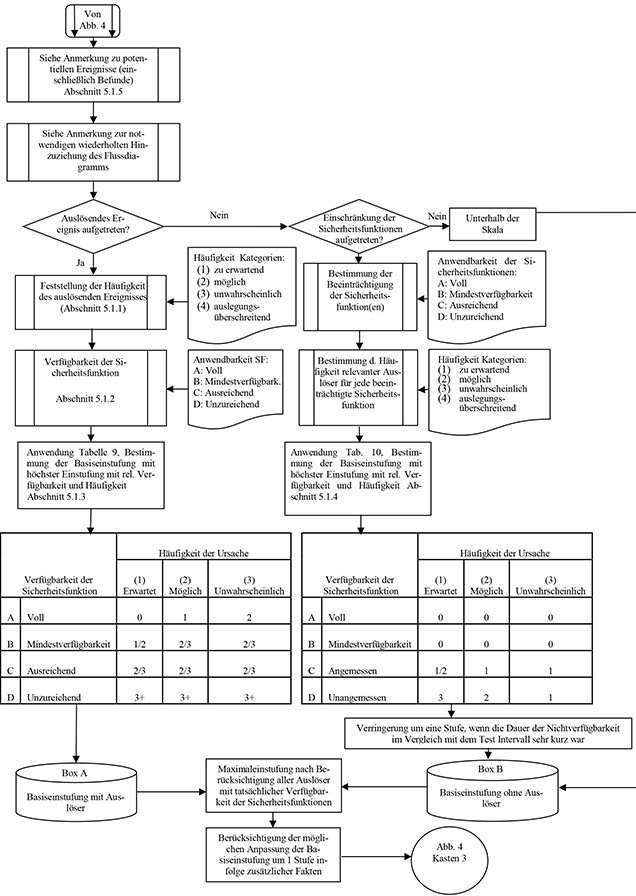

5 Beeinträchtigung der gestaffelten Sicherheitsvorkehrungen insbesondere bei Ereignissen in Leistungsreaktoren während des Betriebs

5.1 Ermittlung der Basiseinstufung unter Berücksichtigung der Wirksamkeit von Sicherheitsvorkehrungen

5.1.1 Feststellung der Häufigkeit eines auslösenden Ereignisses

5.1.2 Verfügbarkeit der Sicherheitsfunktionen

5.1.3 Basiseinstufung für Ereignisse mit „auslösendem Ereignis“

5.1.4 Bewertung der Basiseinstufung für Ereignisse ohne auslösendes Ereignis

5.1.5 Potenzielle Ereignisse (einschließlich Befunde)

5.1.6 Ereignisse unterhalb der Skala/Stufe 0

5.2 Berücksichtigung zusätzlicher Faktoren

5.2.1 Ausfälle aus gemeinsamer Ursache (Common-Cause-Fehler)

5.2.2 Mängel in Betriebsvorschriften

5.2.3 Mängel in der Sicherheitskultur

5.3 Anwendungsbeispiele

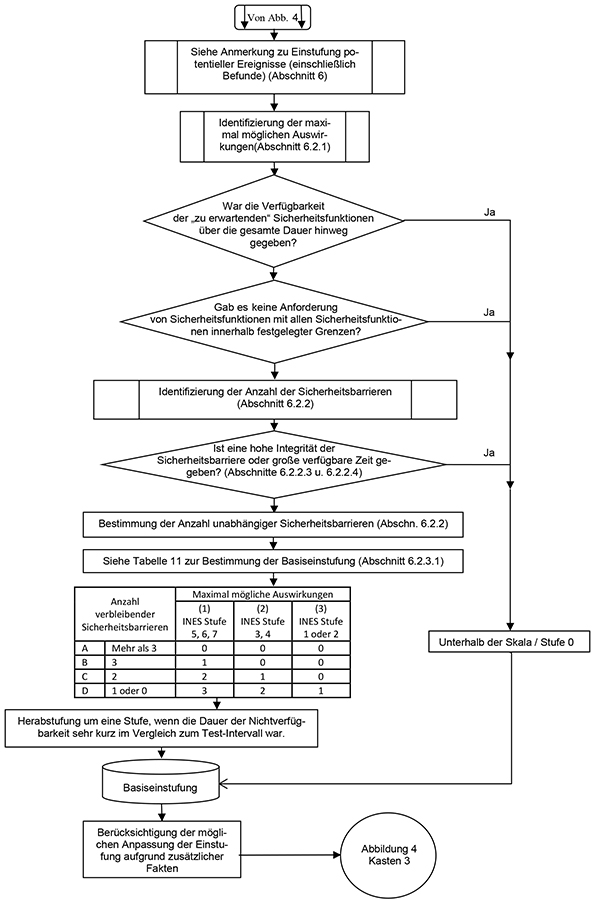

6 Beeinträchtigung der gestaffelten Sicherheitsvorkehrungen bei Ereignissen in den übrigen Anlagen und Einrichtungen

6.1 Allgemeine Grundsätze für die Einstufung von Ereignissen

6.2 Detaillierte Anleitung für die Einstufung

6.2.1 Identifizierung der maximal möglichen Auswirkungen

6.2.2 Identifizierung der Anzahl von Sicherheitsbarrieren

6.2.3 Bewertung der Grundeinstufung

6.2.4 Berücksichtigung zusätzlicher Faktoren

6.3 Anleitung für die Verwendung des Sicherheitsbarrieren-Ansatzes für spezifische Ereignisse

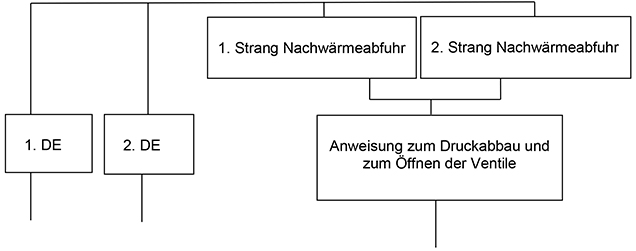

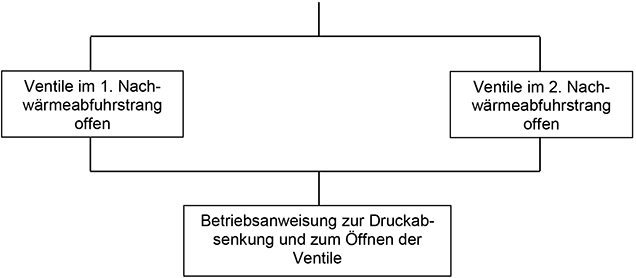

6.3.1 Ereignisse mit Ausfällen in Kühlsystemen bei abgeschaltetem Reaktor

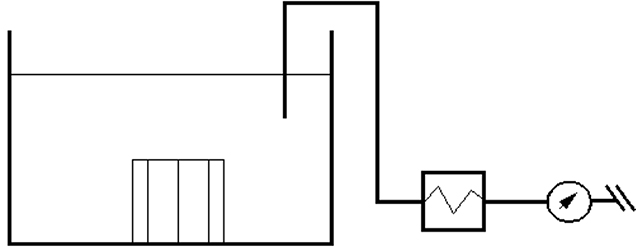

6.3.2 Ereignisse mit Versagen der Brennelementlagerbecken-Kühlsysteme

6.3.3 Kritikalitätskontrolle

6.3.4 Nicht genehmigte Freisetzung oder Verbreitung von Kontamination

6.3.5 Mängel in der Dosisüberwachung

6.3.6 Ausfall von Verriegelungen von Türen zu abgeschirmten Bereichen

6.3.7 Versagen von Abluft- und Filtereinrichtungen sowie Reinigungssystemen

6.3.8 Handhabungsstörfälle und Absturz schwerer Lasten

6.3.9 Ausfall der Stromversorgung

6.3.10 Brände und Explosionen

6.3.11 Einwirkungen von außen

6.3.12 Ausfall von Kühlsystemen

6.4 Anwendungsbeispiele

6.4.1 Ereignisse bei abgeschaltetem Leistungsreaktor

6.4.2 Ereignisse bei Anlagen des Brennstoffkreislaufs und Forschungsreaktoren

7 Einstufungsverfahren

8 Quellen

8.1 Quellen des internationalen Handbuchs

8.2 Zusätzliche Quellen des deutschen INES-Benutzerhandbuchs

9 Anhang I: Berechnung der radiologischen Äquivalenz

9.1 Einführung

9.2 Methodik

9.3 Ausgangsdaten

9.4 Ergebnisse

10 Anhang II: Schwellenwerte für deterministische Strahlenwirkungen

10.1 Deterministische Schäden mit Todesfolge

10.2 Andere deterministische Schäden

11 Anhang III: D-Werte für ausgewählte Isotope

11.1 D2-Werte für Radionuklide zur Anwendung mit den in Abschnitt 2 verwendeten Kriterien

11.2 D-Werte für Radionuklide zur Anwendung mit den in Abschnitt 4 verwendeten Kriterien

11.3 Berechnung von Summenwerten

12 Anhang IV: Kategorisierung radioaktiver Strahlenquellen anhand des Anwendungsbereiches

13 Annex I: Konzept der gestaffelten Sicherheitsvorkehrungen

14 Annex II: Beispiele für auslösende Ereignisse und ihre Eintrittshäufigkeit

14.1 Druckwasserreaktoren

14.1.1 Ereignisklasse 1 (zu erwartende Ereignisse)

14.1.2 Ereignisklasse 2 (mögliche Ereignisse)

14.1.3 Ereignisklasse 3 (unwahrscheinliche Ereignisse)

14.2 Siedewasserreaktoren

14.2.1 Ereignisklasse 1 (zu erwartende Ereignisse)

14.2.2 Ereignisklasse 2 (mögliche Ereignisse)

14.2.3 Ereignisklasse 3 (unwahrscheinliche Ereignisse)

14.3 Schwerwassermoderierte Druckwasserreaktoren (CANDU)

14.3.1 Ereignisklasse 1 (zu erwartende Ereignisse)

14.3.2 Ereignisklasse 2 (mögliche Ereignisse)

14.3.3 Ereignisklasse 3 (unwahrscheinliche Ereignisse)

14.4 RBMK Reaktoren (LWGR)

14.4.1 Ereignisklasse 1 (zu erwartende Ereignisse)

14.4.2 Ereignisklasse 2 (mögliche Ereignisse)

14.4.3 Ereignisklasse 3 (unwahrscheinliche Ereignisse)

14.5 Gasgekühlte Reaktoren

14.5.1 Ereignisklasse 1 (zu erwartende Ereignisse)

14.5.2 Ereignisklasse 2 (mögliche Ereignisse)

14.5.3 Ereignisklasse 3 (unwahrscheinliche Ereignisse)

Tabelle 1: Allgemeine Kriterien für die INES-Einstufung

| Beschreibung und INES-Stufe |

Mensch und Umwelt | Radiologische Barrieren und Überwachungsmaßnahmen |

Sicherheitsvorkehrungen |

|---|---|---|---|

| Katastrophaler Unfall Stufe 7 |

|

||

| Schwerer Unfall Stufe 6 |

|

||

| Unfall mit weitergehenden Auswirkungen Stufe 5 |

|

|

|

| Unfall mit örtlich begrenzten Auswirkungen Stufe 4 |

|

|

|

| Ernster Störfall Stufe 3 |

|

|

|

| Störfall Stufe 2 |

|

|

|

| Störung Stufe 1 |

|

||

| Keine oder sehr geringe sicherheitstechnische Bedeutung (Unterhalb der Skala/Stufe 0) | |||

1 Grundlagen und Anwendung von INES

1.1 Hintergrund

Die Bewertung mit INES dient dazu, die Öffentlichkeit unverzüglich und konsistent über die sicherheitstechnische Bedeutung von Ereignissen im Zusammenhang mit Strahlenquellen zu informieren. Sie deckt ein breites Spektrum von Anwendungsfällen ab, darunter die industrielle Verwendung wie z. B. die Radiographie, die Verwendung von Strahlenquellen in Krankenhäusern, Tätigkeiten in nuklearen Anlagen und der Beförderung radioaktiver Stoffe. Da Ereignisse im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten in gleicher Weise behandelt werden, kann die Anwendung von INES ein gemeinsames Verständnis zwischen der Fachwelt, den Medien und der Öffentlichkeit über die radiologische Bedeutung von Ereignissen erleichtern.

Die Skala wurde im Jahr 1990 gemeinsam von der Internationalen Atomenergie Organisation (IAEO) und der Nuclear Energy Agency der Organization for Economic Co-operation and Development (OECD/NEA) einberufenen internationalen Experten entwickelt. Sie reflektierte ursprünglich die Erfahrung bei der Verwendung ähnlicher Bewertungsskalen in Frankreich und Japan wie auch die Entwürfe derartiger Skalen in einigen Ländern. Seitdem hat die IAEO ihre Entwicklung in Zusammenarbeit mit der OECD/NEA sowie mit der Unterstützung von mehr als 60 INES National Officers geleitet, welche offiziell die INES-Mitgliedstaaten bei den zweijährlichen Fachtagungen zur INES repräsentieren.

Anfangs wurde die Skala dazu verwendet, Ereignisse in Kernkraftwerken zu klassifizieren. Sie wurde später erweitert und angepasst, um sie auf alle mit der zivilen Nuklearindustrie verbundenen Einrichtungen anwenden zu können. In jüngerer Zeit erfolgte eine erneute Erweiterung, um den wachsenden Anforderungen an die Kommunikation zur Bedeutung jeglicher Ereignisse im Zusammenhang mit der Beförderung, der Lagerung und der Verwendung von radioaktiven Stoffen und von Strahlenquellen zu genügen. Dieses überarbeitete Handbuch vereint nun die Anleitungen zu allen Anwendungsfällen in einem Dokument.

1.2 Allgemeine Beschreibung der Bewertungsskala

Ereignisse werden nach einer siebenstufigen Skala bewertet:

- –

-

Ereignisse der Stufen 4 bis 7 werden als „Unfälle“ bezeichnet und

- –

-

Ereignisse der Stufen 1 bis 3 als „Störungen“ und „Störfälle“.

- –

-

Ereignisse ohne oder mit sehr geringer sicherheitstechnischer Bedeutung werden als „Abweichungen“ bezeichnet und „unterhalb der Skala/Stufe 0“ eingestuft.

- –

-

Ereignisse, die in Bezug auf Strahlenschutz oder nukleare Sicherheit keine Bedeutung haben, werden nicht anhand der Skala eingestuft (siehe Abschnitt 1.3).

Für die Information der Öffentlichkeit über einzelne Ereignisse ist jeder Stufe von INES eine eindeutige Bezeichnung zugeordnet worden. Dies sind nach ansteigender Schwere:

- –

-

Störung,

- –

-

Störfall,

- –

-

ernster Störfall,

- –

-

Unfall,

- –

- –

-

schwerer Unfall und

- –

-

katastrophaler Unfall.

Ziel bei der Erstellung der Skala war es, dass beim Übergang von einer Stufe zur nächsten der Schweregrad eines Ereignisses um mehr als eine Größenordnung zunimmt, es handelt sich also um eine logarithmische Skala. Der Unfall in Kernkraftwerk Tschernobyl in der UdSSR (jetzt Ukraine) im Jahr 1986 entspricht der INES-Stufe 7. Er hatte weitreichende Auswirkungen auf die Bevölkerung und die Umwelt. Eine der wesentlichen Überlegungen bei der Entwicklung der Kriterien für die Einstufung mit INES war, dass sich die Bedeutung von weniger schwerwiegenden und lokalen Ereignissen eindeutig von diesem sehr schwerwiegenden Unfall unterscheidet. Dementsprechend wird der Unfall, der sich 1979 im Kernkraftwerk Three Miles Island (USA) ereignete, der INES-Stufe 5 zugeordnet. Ein Ereignis, das zu einem einzelnen durch Strahlung verursachten Todesfall führt, wird mit Stufe 4 bewertet.

Die Struktur der Ereignisskala ist in Tabelle 1 dargestellt. Die jeweiligen Ereignisse werden hinsichtlich ihrer Auswirkungen nach drei verschiedenen Bewertungsaspekten betrachtet:

- –

-

Auswirkungen auf Mensch und Umwelt;

- –

-

Beeinträchtigung radiologischer Barrieren und Überwachungsmaßnahmen in Anlagen und Einrichtungen;

- –

-

Beeinträchtigung von Sicherheitsvorkehrungen.

Detaillierte Definitionen der Stufen sind in den weiteren Kapiteln dieses Handbuchs enthalten.

Die Auswirkungen auf Mensch und Umwelt können lokal auftreten, d. h. in Form einer Strahlenexposition von einem oder mehreren Individuen in der Nähe des Ereignisortes oder über größere Gebiete verteilt, wie bei einer Freisetzung von radioaktiven Stoffen aus einer Anlage oder Einrichtung. Die Beeinträchtigung radiologischer Barrieren und Überwachungsmaßnahmen in Anlagen und Einrichtungen ist nur für solche Anlagen und Einrichtungen relevant, in denen größere Mengen radioaktiven Materials gehandhabt werden, wie z. B. Leistungsreaktoren, Wiederaufbereitungsanlagen, große Forschungsreaktoren oder große Anlagen und Einrichtungen zur Produktion von Radioisotopen. Sie umfassen Ereignisse wie das Schmelzen des Reaktorkerns und den Austritt von bedeutenden Mengen radioaktiver Stoffe infolge eines Versagens radiologischer Barrieren. Die Ereignisse, die anhand dieser beiden Bewertungsaspekte eingestuft werden (Mensch und Umwelt sowie radiologische Barrieren und Überwachungsmaßnahmen) werden in diesem Handbuch als Ereignisse mit „tatsächlichen Auswirkungen“ beschrieben. Eine Beeinträchtigung der gestaffelten Sicherheitsvorkehrungen umfasst grundsätzlich die Ereignisse ohne tatsächliche Auswirkungen. Dabei standen jedoch die Maßnahmen und Einrichtungen, die zur Verhinderung oder Beherrschung von Störfällen getroffen worden sind, nicht im vorgesehenen Umfang zur Verfügung. Für kerntechnischen Anlagen sind diese Maßnahmen und Einrichtungen üblicherweise Bestandteil der Genehmigung.

Stufe 1 deckt eine nur geringe Beeinträchtigung der gestaffelten Sicherheitsvorkehrungen ab. Die Stufen 2 und 3 beschreiben unter dem dritten Bewertungsaspekt weitergehende Beeinträchtigungen der gestaffelten Sicherheitsvorkehrungen.

Unter den beiden ersten Aspekten beschreiben die Stufen 2 und 3 geringe Auswirkungen für Mensch, Umwelt, Anlagen oder Einrichtungen; die Stufen 4 bis 7 bilden dagegen gravierendere Auswirkungen ab.

Die Einstufung mit Hilfe von INES deckt auch Ereignisse in Anwendungsgebieten ab, bei denen das obere Ende der Skala nicht erreicht werden kann. So könnten zum Beispiel Ereignisse im Zusammenhang mit der Beförderung von Strahlenquellen zur industriellen Radiographie die Stufe 4 nicht überschreiten, selbst wenn die Quelle entnommen und falsch gehandhabt werden würde.

1.3 Anwendungsbereich der Bewertungsskala

Die Bewertungsskala kann auf jedes Ereignis im Zusammenhang mit der Beförderung, Lagerung und Verwendung von radioaktiven Stoffen und Strahlenquellen angewandt werden. Sie ist anwendbar ungeachtet dessen, ob das Ereignis

- –

-

in einer Anlage oder Einrichtung bzw. beim Umgang mit radioaktiven Stoffen stattfindet,

- –

-

den Verlust oder Diebstahl von radioaktiven Quellen oder Versandstücken oder

- –

-

die Entdeckung von herrenlosen Strahlenquellen – zum Beispiel Strahlenquellen, die versehentlich in den Altmetallhandel gelangt sind –

beinhaltet. Die Skala kann auch auf Ereignisse angewendet werden, bei denen Personen während sonstiger überwachter Tätigkeiten oder Arbeiten (z. B. Verarbeitung von Erzen) ungeplant exponiert werden.

Die Skala ist nur zur Anwendung im zivilen (nicht-militärischen) Bereich gedacht und bezieht sich nur auf die Sicherheitsaspekte eines Ereignisses. Sie ist nicht für die Bewertung von sicherungsrelevanten Ereignissen oder von kriminellen Handlungen, bei denen Individuen absichtlich ionisierender Strahlung ausgesetzt werden, gedacht.

Wenn ein Gerät für medizinische Zwecke (z. B. Strahlendiagnostik oder Strahlentherapie) benutzt wird, so kann die Anleitung in diesem Handbuch für die Einstufung von Ereignissen verwendet werden, die zu einer tatsächlichen ungeplanten Exposition von Personal und der Öffentlichkeit geführt haben. Ebenso können Ereignisse aufgrund von Geräteschäden oder Mängeln in den Sicherheitsvorkehrungen bewertet werden. Die derzeitige Bewertungsskala berücksichtigt jedoch nicht die tatsächlichen oder potenziellen Folgen für Patienten, die der Strahlung als Teil einer medizinischen Anwendung ausgesetzt werden. Die Notwendigkeit einer Einstufung unangemessener Expositionen bei medizinischen Anwendungen ist erkannt und soll zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt werden.

Die Skala gilt nicht für jedes Ereignis in einer kerntechnischen oder sonstigen Einrichtung, in der radioaktive Stoffe oder ionisierende Strahlung gehandhabt werden. Sie ist weder auf Ereignisse zu beziehen, die einzig mit Arbeitssicherheit verbunden sind, noch auf andere Ereignisse ohne Bezug zur radiologischen oder kerntechnischen Sicherheit. So werden Ereignisse, die ausschließlich eine chemische Gefahr, wie z. B. die gasförmige Freisetzung von nicht radioaktivem Material, zur Folge haben oder ein Ereignis wie ein Sturz oder ein elektrischer Stromschlag, der zur Verletzung oder zum Tod eines Arbeiters in einer kerntechnischen Anlage führt, nicht anhand dieser Bewertungsskala klassifiziert. Ebenso würden Ereignisse, die die Verfügbarkeit einer Turbine oder des Generators beeinflussen, nicht auf der Skala klassifiziert werden, sofern sie die Sicherheit des Reaktors in keiner Weise beeinträchtigen. Dies trifft auch auf Brände zu, von denen weder eine mögliche radiologische Gefahr noch eine Beeinträchtigung von sicherheitstechnisch wichtigen Einrichtungen ausgeht.

1.4 Grundsätze der Bewertungskriterien von INES

Jedes Ereignis ist vor dem Hintergrund aller in Abschnitt 1.2 beschriebenen relevanten Bewertungsaspekte zu betrachten:

- –

-

Auswirkungen auf Mensch und Umwelt;

- –

-

Beeinträchtigung radiologischer Barrieren und Überwachungsmaßnahmen in Anlagen und Einrichtungen;

- –

-

Beeinträchtigung von Sicherheitsvorkehrungen.

Die Bewertung des Ereignisses erfolgt in der höchsten Stufe, die sich aus der Bewertung aller drei Bewertungsaspekte ergibt. In den folgenden Abschnitten werden kurz die Grundsätze für die Bewertung für jeden der drei Bewertungsaspekte dargelegt.

1.4.1 Mensch und Umwelt

Der einfachste Ansatz für eine Bewertung der tatsächlichen Auswirkungen auf den Menschen besteht darin, die Bewertung von Ereignissen nach den tatsächlich aufgetretenen Strahlenexpositionen vorzunehmen. Für Unfälle ist dies jedoch keine ausreichende Vorgehensweise, um die Bedeutung des Unfalls richtig zu bewerten. So kann z. B. die effiziente Durchführung von Notfallschutzmaßnahmen für die Evakuierung der Bevölkerung dazu führen, dass nur relativ geringe Strahlenexpositionen auftreten, obwohl es in der Anlage zu einem Unfall gekommen ist. Die ausschließliche Bewertung eines solchen Ereignisses nach den aufgetretenen Strahlenexpositionen vermittelt weder die sicherheitstechnische Bedeutung, noch zieht sie mögliche weitergehende Kontaminationen in Betracht. Deshalb wurden für die Unfallstufen von INES (4 bis 7) Kriterien erarbeitet, die auf der Menge der freigesetzten radioaktiven Stoffe und nicht auf der resultierenden Strahlenexposition basieren. Es steht außer Frage, dass diese Kriterien nur für Tätigkeiten gelten, die ein Potenzial für eine Ausbreitung einer bedeutenden Menge radioaktiver Stoffe in sich bergen.

Zur Berücksichtigung der großen Bandbreite radioaktiver Stoffe, die potenziell freigesetzt werden können, wird bei der Bewertungsskala das Konzept der „radiologischen Äquivalenz“ angewendet. Als Grundlage für die Bewertung wurde das Isotop I-131 gewählt. Für andere Isotope werden Umrechnungsfaktoren angegeben, um die Vergleichbarkeit aufgrund der effektiven Dosis herzustellen.

Für Ereignisse mit geringer Auswirkung auf Mensch und Umwelt basiert die Einstufung auf der resultierenden Strahlenexposition und der Anzahl der exponierten Personen.

(Die Kriterien für Freisetzungen wurden im vorigen deutschen INES-Handbuch [GRS-111] als Kriterien für „Radiologische Auswirkungen außerhalb der Anlage“ bezeichnet.)

1.4.2 Radiologische Barrieren und Überwachungsmaßnahmen

In Einrichtungen, in denen größere Mengen radioaktiver Stoffe gehandhabt werden und eine Standortgrenze eindeutig als Teil der Genehmigung definiert ist, können Ereignisse auftreten, bei denen es zu einem bedeutsamem Versagen von radiologischen Barrieren jedoch zu keinen bedeutenden Auswirkungen für den Menschen und die Umwelt kommt. Dies tritt z. B. bei einem unterstellten Schmelzen des Reaktorkerns mit Verbleib des radioaktiven Materials im Sicherheitsbehälter auf. Ebenso können in solchen Einrichtungen Ereignisse auftreten, bei denen es zu einer bedeutenden Kontamination oder einem erhöhten Strahlungsniveau kommt, wo jedoch weiterhin in erheblichem Maße gestaffelte Sicherheitsvorkehrungen vorhanden sind, die bedeutende Auswirkungen auf Mensch und Umwelt verhindern. Auch wenn es in beiden Fällen zu keinen bedeutenden Auswirkungen auf Personen außerhalb der Anlagenbegrenzung kommt, so resultiert daraus doch im ersten Fall eine Erhöhung der Wahrscheinlichkeit des Eintretens solcher Auswirkungen. Im zweiten Fall liegt ein bedeutsames Versagen der radiologischen Überwachungsmaßnahmen vor. Es ist wichtig bei der Einstufung derartiger Ereignisse mit INES diese Gesichtspunkte angemessen zu berücksichtigen.

Diese Gesichtspunkte betreffende Bewertungsaspekte gelten nur für genehmigte Einrichtungen, in denen größere Mengen radioaktiver Stoffe gehandhabt werden. (Diese Kriterien wurden gemeinsam mit den Kriterien bei Exposition von beruflich strahlenexponierten Personen im vorigen deutschen INES-Handbuch [GRS-111] als Kriterien für „Radiologische Auswirkungen innerhalb der Anlage“ bezeichnet.) Für Ereignisse im Zusammenhang mit radioaktiven Strahlenquellen und der Beförderung radioaktiver Stoffe müssen lediglich die Bewertungsaspekte für Auswirkungen auf Mensch und Umwelt sowie für das Konzept der gestaffelten Sicherheitsvorkehrungen berücksichtigt werden.

1.4.3 Gestaffelte Sicherheitsvorkehrungen

INES ist für die Anwendung auf alle radiologischen Ereignisse sowie alle sicherheitsrelevanten kerntechnischen Ereignisse vorgesehen, von denen die große Mehrheit durch Versagen von Einrichtungen oder organisatorischen Maßnahmen verursacht wird. Viele dieser Ereignisse haben keine tatsächlichen Auswirkungen, können jedoch unterschiedliche sicherheitstechnische Bedeutungen haben. Würden diese Ereignisse nur auf der Grundlage der tatsächlichen Auswirkungen eingestuft, so ergäbe dies eine Einstufung als „unterhalb der Skala/Stufe 0“. Der Nutzen der Bewertungsskala wäre dann stark eingeschränkt. Daher wurde bei der Einführung von INES vereinbart, dass sie nicht nur die tatsächlichen Folgen sondern auch die potenziellen Auswirkungen von Ereignissen abdecken soll.

Um eine sogenannte „Beeinträchtigung der gestaffelten Sicherheitsvorkehrungen“ abzudecken, wurden mehrere Kriterien entwickelt. Diese Kriterien berücksichtigen, dass alle Tätigkeiten, darunter die Beförderung, die Lagerung und die Verwendung von radioaktiven Stoffen und Strahlenquellen, eine Reihe von Sicherheitsvorkehrungen umfassen. Die Anzahl und Zuverlässigkeit dieser Vorkehrungen hängt von deren Konzeption sowie von der Größenordnung des radiologischen Risikos ab. Es können Ereignisse auftreten, bei denen einige dieser Sicherheitsvorkehrungen versagen, andere jedoch tatsächliche Auswirkungen verhindern. Um die Bedeutung solcher Ereignisse angemessen zu vermitteln, wurden Kriterien definiert, die vom Grad der Beeinträchtigung der Sicherheitsvorkehrungen und von den maximal möglichen Folgen bei einer Freisetzung radioaktiver Stoffe abhängen.

Da diese Ereignisse nur eine erhöhte Wahrscheinlichkeit eines Unfalls aufweisen, ohne tatsächliche Konsequenzen nach sich zu ziehen, werden sie maximal mit Stufe 3 bewertet (d. h. ernster Störfall). Diese maximal erreichbare Stufe gilt weiterhin nur für Fälle mit dem Potenzial – bei Versagen aller Sicherheitsvorkehrungen – für einen bedeutsamen Unfall, d. h. einem Unfall, der als Stufe 5, 6 oder 7 auf der Skala eingestuft würde. Für Ereignisse bei Tätigkeiten mit einem bedeutend geringeren Risikopotenzial, z. B. der Beförderung von Strahlenquellen aus der Medizin oder der Industrie mit geringen Aktivitätsmengen, ist die maximale Einstufung unter Berücksichtigung der gestaffelten Sicherheitsvorkehrungen entsprechend geringer.

Im Aspekt „Beeinträchtigung der gestaffelten Sicherheitsvorkehrungen“ werden auch die sogenannten „zusätzlichen Faktoren“ behandelt. Gemeint sind damit Ereignisse, die durch

- –

-

Ausfälle mit gemeinsamer Ursache,

- –

-

Verletzungen der Sicherheitsspezifikation sowie

- –

-

Mängel in der Sicherheitskultur

verursacht wurden.

Um diese zusätzlichen Faktoren zu berücksichtigen, ermöglichen die Kriterien die Höherstufung um eine Stufe im Vergleich zur Basiseinstufung, die unter Berücksichtigung der Bedeutung des tatsächlichen technischen oder organisatorischen Versagens vorgenommen wurde. Es ist zu beachten, dass bei Ereignissen im Zusammenhang mit Strahlenquellen und der Beförderung von radioaktiven Stoffen die Möglichkeit der Höherstufung aufgrund von zusätzlichen Faktoren als Teil der Bewertungstabellen und nicht als separate Betrachtung enthalten ist.

Die detaillierten Bewertungskriterien, die zur Umsetzung dieser Prinzipien entwickelt worden sind, sind im vorliegenden Dokument definiert. Es werden drei spezifische, jedoch miteinander im Einklang stehende Herangehensweisen verwendet:

- –

-

für Ereignisse bei der Beförderung und im Zusammenhang mit Strahlenquellen,

- –

-

für Ereignisse von in Betrieb befindlichen Leistungsreaktoren und

- –

-

für Ereignisse in den übrigen genehmigten Einrichtungen. Dies schließt Ereignisse in Leistungsreaktoren in abgeschaltetem Zustand oder in Forschungsreaktoren sowie Ereignisse bei der Stilllegung kerntechnischer Anlagen und Einrichtungen ein.

Abgestimmt auf die jeweilige Herangehensweise befasst sich jeweils ein eigenes Kapitel mit der Einstufung nach dem Aspekt Beeinträchtigung von gestaffelten Sicherheitsvorkehrungen. Jedes Kapitel ist dabei eigenständig. Dies erlaubt dem Anwender, sich auf die Anleitung für das jeweilige zu betrachtende Ereignis zu konzentrieren.

Die Bewertungskriterien für Ereignisse bei der Beförderung und im Zusammenhang mit Strahlenquellen sind in einer Reihe von Tabellen enthalten, welche alle drei Elemente des Systems von gestaffelten Sicherheitsvorkehrungen miteinander verbinden. Maßgeblich sind u. a. die Kategorie der Quelle (d. h. die Menge an radioaktiven Stoffen), das Ausmaß der Beeinträchtigung von Sicherheitsvorkehrungen sowie die zusätzlichen Faktoren.

Die Kriterien für in Betrieb befindliche Leistungsreaktoren bieten eine grundsätzliche Einstufung anhand von zwei Tabellen und erlauben eine Höherstufung um eine Stufe nach Berücksichtigung der zusätzlichen Faktoren. Die Basiseinstufung hängt davon ab, ob die Sicherheitsvorkehrungen tatsächlich angefordert worden sind. Bedeutsam sind weiterhin das Ausmaß der Beeinträchtigung der Sicherheitsvorkehrungen und die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines Ereignisses, das die Anforderungen dieser Sicherheitsvorkehrungen erfordern würde.

Die Kriterien für Ereignisse in Reaktoren in abgeschaltetem Zustand, in Forschungsreaktoren und anderen genehmigten Einrichtungen bieten eine grundsätzliche Einstufung aufgrund der noch verbleibenden Sicherheitsvorkehrungen in Abhängigkeit der maximal möglichen Auswirkungen im Fall eines Versagens aller Sicherheitsvorkehrungen. Bei der Bewertung wird unterstellt, dass Sicherheitsvorkehrungen als sogenannte „Sicherheitsbarriere“ (englisch „safety layer“) betrachtet werden können und die Anzahl solcher Sicherheitsbarrieren summiert wird. Zusätzliche Faktoren können gegebenenfalls durch die Möglichkeit einer Höherstufung der Basiseinstufung um eine Stufe berücksichtigt werden.

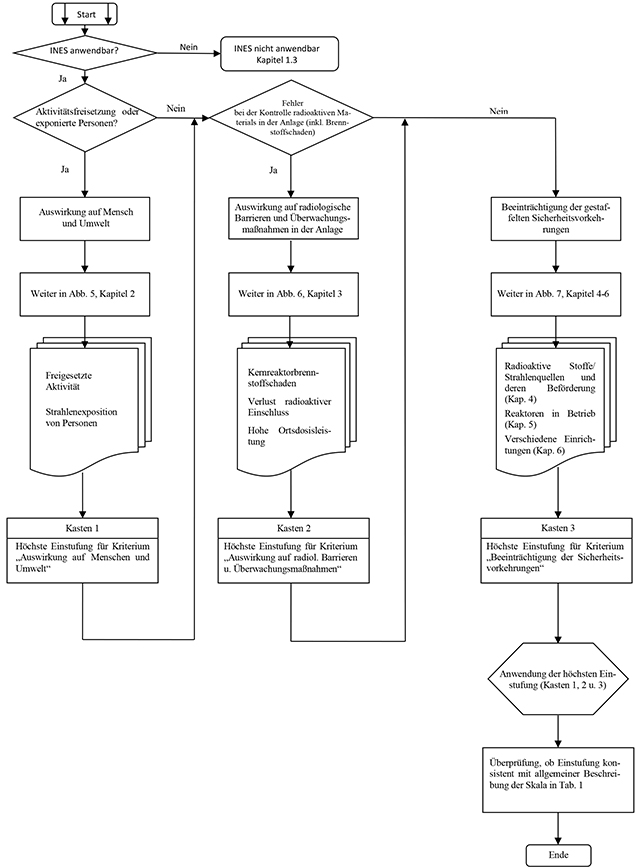

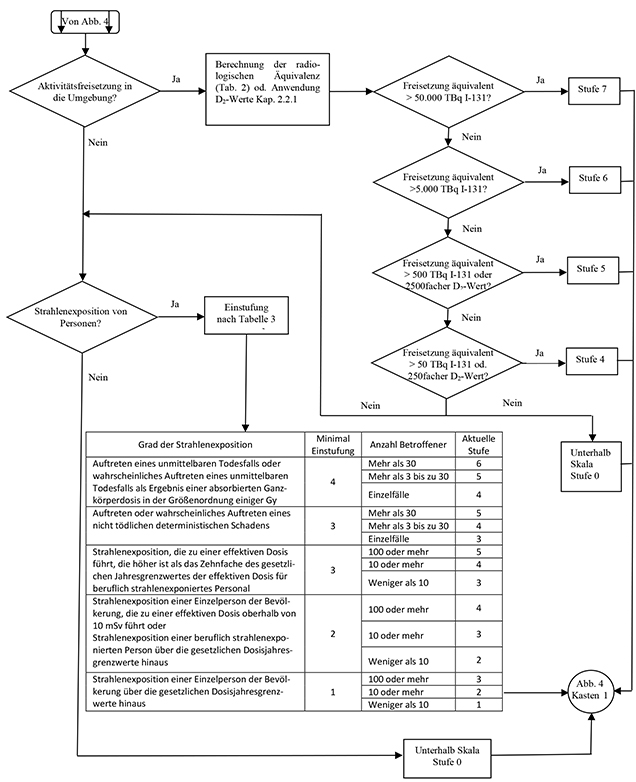

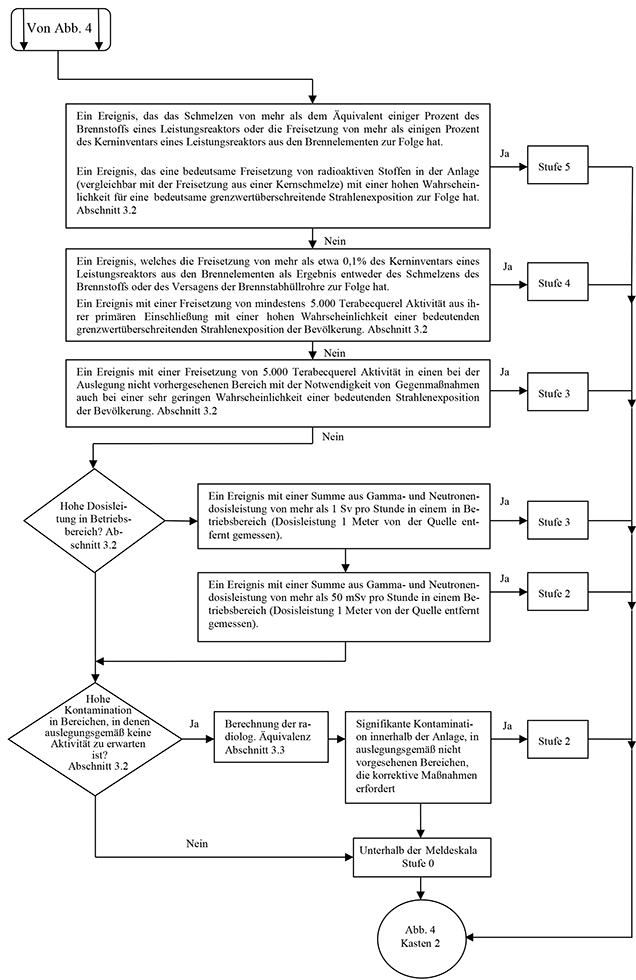

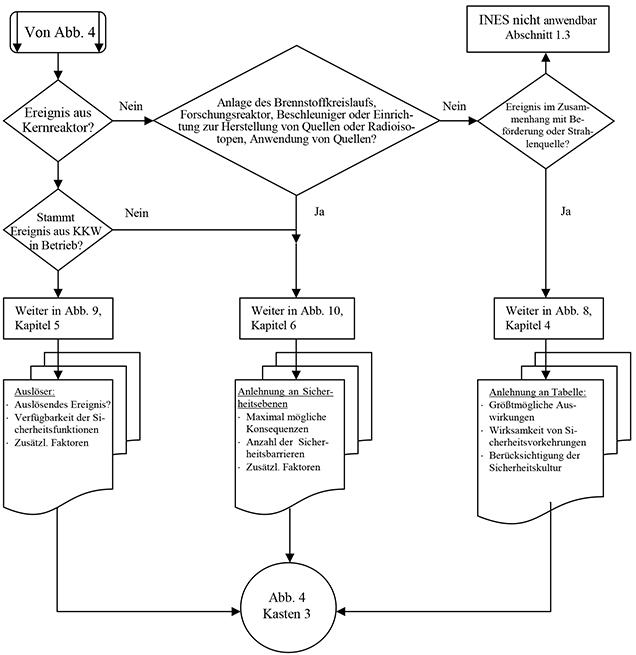

1.4.4 Abschließende Einstufung

Die abschließende Einstufung eines Ereignisses berücksichtigt alle oben beschriebenen relevanten Bewertungsaspekte. Jedes Ereignis sollte auf der Grundlage der einschlägigen Bewertungsaspekte betrachtet werden. Die höchste abgeleitete Einstufung ist dem Ereignis zuzuordnen. Eine abschließende Prüfung im Vergleich mit der allgemeinen Beschreibung der Stufen von INES gewährleistet die Angemessenheit der Einstufung. Der allgemeine Ansatz zur Einstufung ist in den Ablaufdiagrammen in Kapitel 7 zusammengefasst.

1.5 Anwendung der Skala

INES ist ein Kommunikationswerkzeug. Ihr primärer Zweck besteht darin, die Kommunikation zwischen der Fachwelt, den Medien und der Öffentlichkeit hinsichtlich der sicherheitstechnischen oder radiologischen Bedeutung von Ereignissen zu erleichtern und so ein gemeinsames Verständnis zu fördern. Eine genauere Anleitung zur Anwendung von INES als Teil der Vermittlung ereignisspezifischer Informationen wird in Abschnitt 1.6 gegeben. Die Meldung von Ereignissen an das mit INES verbundene internationale Kommunikationssystem NEWS stellt kein formales Meldesystem dar. Für die überwiegende Mehrheit der Ereignisse sind solche Meldungen nur in der Region oder dem Land von Interesse, in dem sie aufgetreten sind. Die an INES teilnehmenden Länder haben in der Regel nationale Meldeverfahren etabliert. Um jedoch internationale Meldungen über nationale Ereignisse, welche auch im Ausland ein größeres Interesse hervorrufen könnten zu erleichtern, haben die IAEO und die OECD/NEA ein Kommunikationsnetzwerk entwickelt. Dieses ermöglicht die Angabe von Einzelheiten eines Ereignisses auf einem Formular zur Ereigniseinstufung (Event Rating Form, ERF). Das Formular wird dann unter allen INES-Mitgliedstaaten verbreitet. Dieser Web-basierte INES-Informationsdienst wird von den INES-Mitgliedern seit 2001 dazu genutzt, die Fachwelt sowie die Medien und die Öffentlichkeit über Ereignisse und ihre Einstufung zu informieren.

Wichtig ist, dass die Meldungen ohne Zeitverzug erfolgen. Andernfalls könnte es zu Irritationen hinsichtlich der sicherheitstechnischen Bedeutung eines Ereignisses durch Spekulationen in den Medien und der Öffentlichkeit kommen. In Situationen, die eine frühzeitige Einschätzung der Bedeutung des Ereignisses nicht erlauben, empfiehlt sich die Herausgabe einer vorläufigen Einstufung auf der Grundlage der verfügbaren Informationen und der Einschätzung von Experten. Die endgültige Einstufung sollte dann zu einem späteren Zeitpunkt verbreitet und gegebenenfalls eine unterschiedliche Einstufung zur vorläufigen Meldung erläutert werden.

INES eignet sich nicht, um die Sicherheit verschiedener Anlagen und Einrichtungen, Organisationen oder Länder zu vergleichen. Zwar sind Informationen über Ereignisse der Stufe 2 und höher in der Regel verfügbar, doch erschwert die statistisch gesehen kleine Anzahl solcher Ereignisse einen sinnvollen internationalen Vergleich. Die Vorgehensweisen für die Information der Öffentlichkeit über geringfügige Ereignisse können in den verschiedenen Ländern unterschiedlich sein. Auch ist die Gewährleistung einer in allen Fällen einheitlichen Einstufung von Ereignissen an der Grenze zwischen Stufe „Unterhalb der Skala/Stufe 0“ und Stufe 1 schwierig.

1.6 Mitteilung ereignisbezogener Informationen

1.6.1 Allgemeine Grundsätze

Die Bewertung von Ereignissen nach INES sollte vor Ort, national und international als Teil einer Kommunikationsstrategie angewendet werden. Einige allgemeine Grundsätze sollten eingehalten werden. Eine Anleitung zur internationalen Kommunikation ist in Abschnitt 1.6.2 enthalten.

Bei der Mitteilung von Ereignissen unter Verwendung der INES-Einstufung ist zu bedenken, dass es sich bei der Zielgruppe primär um die Medien und die Öffentlichkeit handelt. Aus diesem Grunde ist Folgendes zu berücksichtigen:

- –

-

Verwendung einer einfachen Sprache und Vermeidung technischen Jargons in der zusammenfassenden Darstellung des Ereignisses;

- –

-

Vermeidung von Abkürzungen, insbesondere wenn Einrichtungen oder Systeme genannt werden, z. B. Hauptkühlmittelpumpe anstatt HKMP;

- –

-

Nennung der tatsächlichen, bestätigten Auswirkungen, z. B. deterministische gesundheitliche Auswirkungen auf beruflich strahlenexponierte Personen und/oder die Bevölkerung;

- –

-

Abschätzung der Anzahl der exponierten Personen – beruflich strahlenexponierte Personen und Bevölkerung – unter Angabe der bisher aufgetretenen Strahlenexposition;

- –

-

klare Bestätigung in den Fällen, in denen es keine oder geringe Auswirkungen auf Mensch und Umwelt gibt;

- –

-

Angabe getroffener Schutzmaßnahmen.

Folgende Elemente sind im Zusammenhang mit der Meldung von Ereignissen in kerntechnischen Anlagen relevant:

- –

-

Datum und Uhrzeit des Ereignisses;

- –

-

Name und Lage der Einrichtung;

- –

-

Anlagentyp;

- –

-

wesentliche involvierte Systeme, sofern relevant;

- –

-

allgemeine Erklärung, dass es eine/keine Freisetzung von Radioaktivität in die Umwelt gegeben hat oder dass es Auswirkungen/keine oder sehr geringe Auswirkungen für Mensch und Umwelt gibt.

Zusätzlich sind die folgenden Informationen relevante Bestandteile der Ereignisbeschreibung bei Ereignissen, die sich im Zusammenhang mit Strahlenquellen oder der Beförderung von radioaktiven Stoffen ereignen:

- –

-

die mit dem Ereignis im Zusammenhang stehenden Radionuklide;

- –

-

der Anwendungszweck der Strahlenquelle sowie ihre Kategorie;

- –

-

der Zustand der Strahlenquelle und der dazugehörigen Verpackung bzw. Vorrichtungen.

Sofern die Quelle verloren gegangen ist, sollte jede dienliche Information gegeben werden, um die Strahlenquelle oder die Vorrichtungen zu identifizieren, z. B. Registrier- bzw. Serien-Nummer(n).

1.6.2 Internationale Kommunikation

Wie in Abschnitt 1.5 erwähnt, unterhält die IAEO ein System zur einfachen internationalen Kommunikation von Ereignissen. Hier muss berücksichtigt werden, dass dieser Service kein formales Meldesystem darstellt und dass das System auf freiwilliger Basis betrieben wird. Sein Zweck liegt darin, die Kommunikation und das Verständnis zwischen der Fachwelt (Industrie und Aufsichtsbehörden), den Medien und der Öffentlichkeit bezüglich der sicherheitstechnischen und radiologischen Bedeutung von Ereignissen, die ein internationales Medieninteresse hervorgerufen haben oder wahrscheinlich hervorrufen werden, zu erleichtern. Darüber hinaus bietet die Verwendung dieses Systems Vorteile bei der Kommunikation von Ereignissen bei der grenzüberschreitenden Beförderung.

Über 60 Staaten (Angaben von 2009) haben sich zu einer Mitwirkung am INES-System bereit erklärt, da sie die Wichtigkeit einer offenen Kommunikation über die Bedeutung von Ereignissen erkannt haben.

Alle Länder werden nachdrücklich dazu aufgefordert, Ereignisse (wenn möglich innerhalb von 24 Stunden) nach den folgenden vereinbarten Kriterien international zu kommunizieren:

- –

-

Ereignisse der Stufe 2 und höher; oder

- –

-

Ereignisse, die international das Interesse der Öffentlichkeit wecken.

Anerkanntermaßen gibt es Fälle, in denen ein längerer Zeitraum notwendig ist, um die tatsächlichen Auswirkungen des Ereignisses feststellen oder abschätzen zu können. Unter diesen Umständen sollte eine provisorische Einstufung vorgenommen werden. Die endgültige Einstufung folgt dann zu einem späteren Zeitpunkt.

Die Ereignisse werden in das System von den „INES National Officers“ eingespeist. Diese werden von den Regierungen der jeweiligen Mitgliedstaaten offiziell benannt. Das System umfasst:

- –

-

Ereignisbeschreibungen,

- –

-

Einstufungen nach INES,

- –

-

Pressemitteilungen (in der Landessprache und in Englisch)

- –

-

sowie eine technische Dokumentation für Experten.

Die Ereignisbeschreibungen, Einstufungen und Pressemitteilungen sind der allgemeinen Öffentlichkeit ohne Registrierung im Internet (http://www-news.iaea.org/Default.aspx) zugänglich. Der Zugriff auf die technische Dokumentation ist auf speziell benannte und registrierte Experten begrenzt.

Die wesentlichen Punkte, die für ein bestimmtes Ereignis zu berücksichtigen sind, sind in einem Formblatt zur Ereigniseinstufung (Event Rating Form, ERF)2 zusammengestellt. Die Informationen, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, sollten den in Abschnitt 1.6.1 aufgelisteten Grundsätzen folgen. Die ERF wird von dem Land versendet, in dem das Ereignis aufgetreten ist. Bei der Anwendung der Skala auf die Beförderung radioaktiver Stoffe erschwert die multinationale Natur einiger Transportereignisse die Meldung. Dennoch sollte das ERF für jedes Ereignis von nur einem Staat eingereicht werden. Die anzuwendenden Grundsätze sind wie folgt:

- –

-

Es wird erwartet, dass der Staat, in dem das Ereignis entdeckt wird, die Diskussion darüber initiiert, welcher Staat die ERF erstellt.

- –

-

Generell gilt, dass im Falle tatsächlicher Auswirkungen des Ereignisses der Staat, in dem die Auswirkungen auftreten, wahrscheinlich der geeignetste Staat ist, um die ERF zu erstellen. Umfasst das Ereignis lediglich Fehler bei der Organisation radiologischer Überwachungsmaßnahmen oder bei der Verpackung, ist der Staat, in dem das Versandstück zu dem Zeitpunkt gerade befördert wird, wahrscheinlich der geeignete Staat, um die ERF zu erstellen. Im Fall eines verloren gegangenen Versandstücks ist wahrscheinlich der Herkunftsstaat des Absenders der geeignete, um die Einstufung und Veröffentlichung des Ereignisses vorzunehmen.

- –

-

Falls Informationen von anderen Staaten benötigt werden, können diese über die zuständige Behörde eingeholt werden und sollten bei der Erstellung der ERF Berücksichtigung finden.

- –

-

Bei Ereignissen in Kernkraftwerken ist es unumgänglich, dass die Anlage, ihr Standort und der Anlagentyp identifiziert werden.

- –

-

Für Ereignisse im Zusammenhang mit Strahlenquellen kann es hilfreich sein, einige technische Angaben zur Quelle/Vorrichtung zu machen oder Registriernummern der Quelle/Vorrichtungen anzugeben. So kann über das INES-System eine schnelle internationale Verbreitung solcher Informationen gewährleistet werden.

- –

-

Bei kerntechnischen Einrichtungen sollen die grundlegenden Informationen den Namen der Anlage, den Anlagentyp, die Lage sowie die Auswirkungen auf Mensch und Umwelt umfassen. Obwohl bereits andere Mechanismen für den internationalen Austausch von Betriebserfahrungen existieren, sorgt das INES-System für die erste Mitteilung des Ereignisses an Medien, Öffentlichkeit und Fachwelt.

- –

-

Die ERF beinhaltet auch die Begründung der Einstufung. Wenn dies auch nicht Teil der öffentlich zugänglichen Information ist, so ist es doch für das Verständnis der National Officers bezüglich der Einstufung des Ereignisses sowie für die Beantwortung von möglichen Fragen nützlich. Die Erläuterung der Einstufung sollte unter Hinweis auf die jeweiligen Teile der Einstufungsprozedur deutlich zeigen, wie es zu der Einstufung gekommen ist.

1.7 Gliederung des Handbuchs

Dieses Handbuch ist in sieben Hauptkapitel untergliedert:

Kapitel 1 gibt einen Überblick über INES.

Kapitel 2 gibt die detaillierte Anleitung zur Einstufung von Ereignissen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf Mensch und Umwelt auch anhand von Beispielen.

Kapitel 3 enthält die detaillierte Anleitung zur Einstufung von Ereignissen hinsichtlich ihrer Beeinträchtigung von radiologischen Barrieren und Überwachungsmaßnahmen. Dies geschieht ebenfalls anhand von Beispielen.

Kapitel 4, 5 und 6 beinhalten eine detaillierte Anleitung zur Einstufung von Ereignissen hinsichtlich der Beeinträchtigung von gestaffelten Sicherheitsvorkehrungen.

- –

-

Kapitel 4 enthält die Anleitung zur Einstufung hinsichtlich der Beeinträchtigung von gestaffelten Sicherheitsvorkehrungen für alle Ereignisse im Zusammenhang mit der Beförderung radioaktiver Stoffe und mit Strahlenquellen. Dabei gibt es drei Ausnahmen:Ereignisse die sich in

- –

-

Beschleunigern,

- –

-

Einrichtungen zur Herstellung oder zum Versand von Radionukliden und

- –

-

Einrichtungen, in denen Quellen der Kategorie 1 verwendet werden [2],

zugetragen haben. Diese werden alle in Kapitel 6 behandelt. - –

-

Kapitel 5 enthält die Anleitung zur Einstufung für Ereignisse in Leistungsreaktoren hinsichtlich der Beeinträchtigung von gestaffelten Sicherheitsvorkehrungen. Sie bezieht sich ausschließlich auf Ereignisse im Leistungsbetrieb des Reaktors.

- –

-

Kapitel 6 enthält die Anleitung zur Einstufung hinsichtlich der Beeinträchtigung gestaffelter Sicherheitsvorkehrungen für Ereignisse in Anlagen des Brennstoffkreislaufs sowie Beschleunigern (z. B. Linearbeschleuniger und Zyklotrone) und zur Einstufung von Ereignissen im Zusammenhang mit einer Beeinträchtigung von Sicherheitsvorkehrungen in Einrichtungen zur Herstellung oder zum Versand von Radionukliden oder in Einrichtungen, in denen Quellen der Kategorie 1 verwendet werden. Die Einstufung von Ereignissen in Leistungsreaktoren in abgeschaltetem Zustand (bei Anlagenstillstand, endgültiger Außerbetriebnahme oder Stilllegung) sowie von Ereignissen in Forschungsreaktoren wird hier ebenfalls behandelt.

Zur Erleichterung der Einstufung von Ereignissen hinsichtlich der Beeinträchtigung von Sicherheitsvorkehrungen ist die Beschreibung des Einstufungsprozesses in drei Kapitel aufgeteilt. Jedes Kapitel enthält alle für die jeweilige Einstufung der entsprechenden Ereignisse notwendigen Inhalte, wodurch es in den Kapiteln zu einer gewissen Wiederholung kommt. In jedem der Kapitel 4 bis 6 sind erläuternde Beispiele aufgeführt.

Kapitel 7 gibt eine Zusammenfassung der Vorgehensweise zur Einstufung von Ereignissen. Die Vorgehensweise wird mit Hilfe von Ablaufdiagrammen und Beispieltabellen erläutert.

Vier Appendizes, zwei Anhänge sowie ein Literaturverzeichnis bieten einige weitere wissenschaftliche Hintergrundinformationen.

Dieses deutsche INES-Benutzerhandbuch ersetzt die Ausgabe GRS-111. Das Arbeitsmaterial, das 2006 als zusätzliche Anleitung für National Officers herausgegeben wurde [3] sowie die Klarstellung für Ereignisse mit Brennstoffschaden, die im Jahr 2004 verabschiedet wurde [4], wurden integriert.

2 Auswirkung auf Mensch und Umwelt

2.1 Allgemeine Beschreibung

Die Einstufung von Ereignissen bezüglich ihrer Auswirkung auf Mensch und Umwelt berücksichtigt die tatsächlichen radiologischen Auswirkungen auf beruflich strahlenexponiertes Personal, Einzelpersonen der Bevölkerung und die Umwelt. Die Bewertung erfolgt entweder anhand der Strahlenexposition von Personen oder der Menge freigesetzter radioaktiver Stoffe. Basiert die Einstufung auf der Strahlenexposition (Individualdosis), so berücksichtigt sie auch die Anzahl der Personen, die diese Exposition erfahren haben. Bei der Einstufung sind auch die Kriterien bezüglich der gestaffelten Sicherheitsvorkehrungen (Kapitel 4 bis 6) und der radiologischen Barrieren und Überwachungsmaßnahmen (Kapitel 3) zu berücksichtigen, sofern diese Kriterien zu einer höheren Einstufung auf der Skala führen.

Im Falle eines ernsten Störfalls oder Unfalls, ist es unter Umständen nicht möglich, im Frühstadium des Ereignisses die Strahlenexposition oder das Ausmaß der Aktivitätsfreisetzung genau zu bestimmen. Es sollte jedoch möglich sein, eine erste Einschätzung des Ereignisses vorzunehmen und so eine vorläufige Einstufung durchzuführen. Dabei sollte berücksichtigt werden, dass der Zweck von INES darin besteht, zeitnah eine Information über die Bedeutung eines Ereignisses zu ermöglichen.

Ein Ereignis ohne bedeutende Freisetzung, wobei diese aber unter der Voraussetzung möglich wäre, dass das Ereignis nicht beherrscht wird, wird auf Basis des tatsächlichen, bisherigen Ereignisverlaufs (unter Anwendung aller relevanter Kriterien von INES) vorläufig eingestuft. Gegebenenfalls kann die nachfolgende Neubewertung der Auswirkungen eine Revidierung der vorläufigen Einstufung erforderlich machen.

Die Skala sollte nicht mit anderen Systemen für die Einstufung von Notfällen verwechselt und nicht als Grundlage für die Wahl von Notfallschutzmaßnahmen angewendet werden. Gleichermaßen soll der Umfang der Notfallschutzmaßnahmen nicht als Basis für die Einstufung herangezogen werden. Einzelheiten der Notfallschutzplanung variieren je nach Staat. So können in einigen Fällen Vorsorgemaßnahmen getroffen werden, auch wenn aufgrund des Ausmaßes der Aktivitätsfreisetzung diese nicht gerechtfertigt erscheinen. Daher sind das Ausmaß der Aktivitätsfreisetzung und die abgeschätzte Strahlenexposition die Grundlage für die Einstufung des Ereignisses. Die aufgrund der Umsetzung von Notfallschutzplänen getroffenen Schutzmaßnahmen sind in diesem Zusammenhang für die Einstufung nicht relevant.

In diesem Abschnitt werden zwei Arten von Kriterien beschrieben:

- –

-

Die freigesetzte Aktivitätsmenge: anwendbar auf die Freisetzung großer Mengen radioaktiver Stoffe in die Umgebung;

- –

-

Strahlenexposition von Personen: anwendbar auf alle anderen Situationen.

Das Verfahren für die Anwendung dieser Kriterien ist in den Ablaufdiagrammen in Kapitel 7 zusammengefasst. Es sollte jedoch berücksichtigt werden, dass für Ereignisse im Zusammenhang mit der Beförderung von radioaktiven Strahlenquellen nur die Kriterien für die Strahlenexposition von Personen angewendet werden müssen, falls es zu keiner bedeutenden Freisetzung radioaktiver Stoffe gekommen ist.

2.2 Freigesetzte Aktivität

Die vier höchsten Stufen der Skala (Stufe 4 bis 7) basieren auf der freigesetzten Aktivitätsmenge, deren Höhe über ihre radiologische Äquivalenz zu einer Freisetzung von I-131 definiert wird. Die Methode für die Bestimmung der radiologischen Äquivalenz wird in Abschnitt 2.2.2 beschrieben. Die Wahl von I-131 ist in gewissem Maße willkürlich. Es wurde ausgewählt, weil die Skala ursprünglich für Kernkraftwerke entwickelt wurde und I-131 in der Regel bei diesem Anwendungsfall ein bedeutendes freigesetztes Isotop ist.

Der Grund für die Verwendung der freigesetzten Aktivitätsmenge als Kriterium für die Einstufung anstatt der Höhe der Strahlenexposition liegt darin, dass bei solch hohen Aktivitätsfreisetzungen die tatsächliche Strahlenexposition sehr stark von den ergriffenen Schutzmaßnahmen und anderen äußeren Umständen (wie z. B. Wetterbedingungen) abhängig ist. Wenn die Schutzmaßnahmen erfolgreich sind, steigt die Strahlenexposition der Bevölkerung nicht proportional zur Freisetzungsmenge an.

2.2.1 Methoden zur Bewertung von Aktivitätsfreisetzungen

Es gibt zwei Methoden für die Einschätzung der radiologischen Bedeutung einer Aktivitätsfreisetzung. Sie richten sich nach der Quelle der Aktivitätsfreisetzung und damit nach geeigneten Annahmen für die Abschätzung der Auswirkung dieser Freisetzung.

Für luftgetragene Aktivitätsfreisetzungen aus einer kerntechnischen Einrichtung, wie z. B. einem Reaktor oder einer Anlage des Kernbrennstoffkreislaufs, sind in Tabelle 2 Umrechnungsfaktoren für die radiologische Äquivalenz zu I-131 angegeben. Die tatsächliche Aktivität des freigesetzten Isotops sollte mit dem in Tabelle 2 angegebenen Faktor multipliziert und dann mit den Werten der Definition der Stufen verglichen werden. Werden mehrere Isotope freigesetzt, sollte der äquivalente Wert für jedes dieser Isotope berechnet und dann summiert werden (siehe Beispiele 5 bis 7). Die Herleitung der nuklidspezifischen Faktoren ist in Anhang I beschrieben.

Geschieht die Freisetzung während der Beförderung von radioaktiven Stoffen oder bei der Verwendung einer radioaktiven Strahlenquelle, so sollten die D2-Werte verwendet werden. Die D-Werte definieren eine Aktivitätsmenge, oberhalb derer eine Strahlenquelle als „gefährlich“ angesehen wird und bei der das Potenzial besteht, dass schwere deterministische Schäden verursacht werden, falls die Quelle nicht sicher gehandhabt wird. Der D2-Wert ist „die Aktivität eines Radionuklids in einer Strahlenquelle, die – falls sie sich in einem unkontrollierten Zustand befindet und freigesetzt wird – eine Notfallsituation mit der Möglichkeit schwerer deterministischer Gesundheitsschäden auslösen könnte“ [5]. Die D2-Werte für eine Reihe von Radionukliden sind in Anhang III aufgeführt.

Für Ereignisse mit einer nicht luftgetragenen Freisetzung, z. B. einer Freisetzung in Wasser oder einer Bodenkontamination durch Verschütten von radioaktiven Stoffen, sollte die Einstufung auf Grundlage der Strahlenexposition unter Anwendung von Abschnitt 2.3 erfolgen. Die Freisetzung einer Flüssigkeit, aus der eine Strahlenexposition resultiert, die bedeutend höher ist als die der Stufe 3 entsprechende Strahlenexposition, müsste mit Stufe 4 oder höher eingestuft werden. Da jedoch die Bestimmung der radiologischen Äquivalenz in diesem Fall standortspezifisch ist, kann an dieser Stelle hierzu keine detaillierte Anleitung gegeben werden.

Tabelle 2: Radiologische Äquivalenz zu I-131 für Freisetzungen in die Atmosphäre

| Isotop | Multiplikationsfaktor |

|---|---|

| Am-241 Co-60 Cs-134 Cs-137 H-3 I-131 Ir-192 Mn-54 Mo-99 P-32 Pu-239 Ru-106 Sr-90 Te-132 U-235 (S)* U-235 (M)* U-235 (F)* U-238 (S)* U-238 (M)* U-238 (F)* U nat Edelgase |

8 000 50 3 40 0,02 1 2 4 0,08 0,2 10 000 6 20 0,3 1 000 600 500 900 600 400 1 000 vernachlässigbar (tatsächlich 0) |

- *

- Lungenabsorptionstypen: S-langsam, M-mittel, F-schnell. Ist der Absorptionstyp unbekannt, ist der konservativste Wert zu verwenden.

2.2.2 Definition der Bewertungsstufen auf der Grundlage der freigesetzten Aktivität3

Stufe 7

„Ein Ereignis, das zu einer Freisetzung radioaktiver Stoffe in die Umgebung führt, die radiologisch äquivalent ist zu einer Freisetzung von mindestens 50 000 Terabecquerel I-131 in die Atmosphäre.“

Dies entspricht einem großen Anteil des Kerninventars eines Leistungsreaktors, üblicherweise einem Gemisch aus kurzlebigen und langlebigen Radionukliden. Bei einer Aktivitätsfreisetzung in dieser Größenordnung ist über weite Gebiete, unter Umständen in mehr als einem Staat, mit dem Auftreten stochastischer Gesundheitsschäden und möglicherweise deterministischer Schäden zu rechnen. Ebenso sind langfristige Auswirkungen auf die Umwelt wahrscheinlich. Es kann davon ausgegangen werden, dass Schutzmaßnahmen wie der Aufenthalt in Gebäuden sowie eine Evakuierung als notwendig erachtet werden, um gesundheitlichen Auswirkungen auf die Bevölkerung vorzubeugen oder diese zu begrenzen.

Stufe 6

„Ein Ereignis, das zu einer Freisetzung radioaktiver Stoffe in die Umgebung führt, die radiologisch äquivalent ist zu einer Freisetzung in der Größenordnung von mindestens 5 000 bis zu 50 000 Terabecquerel I-131 in die Atmosphäre.“

Bei einer Aktivitätsfreisetzung in dieser Höhe ist es sehr wahrscheinlich, dass Schutzmaßnahmen wie der Aufenthalt in Gebäuden sowie eine Evakuierung als notwendig erachtet werden, um gesundheitlichen Auswirkungen auf die Bevölkerung vorzubeugen oder diese zu begrenzen.

Stufe 5

„Ein Ereignis, das zu einer Freisetzung radioaktiver Stoffe in die Umgebung führt, die radiologisch äquivalent ist zu einer Freisetzung in der Größenordnung von mindestens 500 bis zu 5 000 Terabecquerel I-131 in die Atmosphäre.“

oder

„Ein Ereignis, das zu einer Freisetzung und Ausbreitung aus einer radioaktiven Strahlenquelle mit einer Aktivität von mehr als dem 2 500-fachen des D2-Wertes für die freigesetzten Isotope führt.“

Aufgrund der tatsächlichen Aktivitätsfreisetzung wird wahrscheinlich eine Schutzmaßnahme erforderlich sein, wie z. B. lokal begrenzt der Aufenthalt in Gebäuden und/oder eine Evakuierung zur Vorbeugung oder Minimierung von gesundheitlichen Auswirkungen.

Stufe 4

„Ein Ereignis, das zu einer Freisetzung radioaktiver Stoffe in die Umgebung führt, die radiologisch äquivalent ist zu einer Freisetzung in der Größenordnung von mindestens 50 bis zu 500 Terabecquerel I-131 in die Atmosphäre.“

oder

„Ein Ereignis, das zu einer Freisetzung und Ausbreitung aus einer radioaktiven Strahlenquelle mit einer Aktivität von mehr als dem 250-fachen des D2-Wertes für die freigesetzten Isotope führt.“

Bei einer solchen Freisetzung sind Schutzmaßnahmen wahrscheinlich nicht notwendig, mit Ausnahme von einer lokal begrenzten Überwachung von Lebensmitteln.

2.3 Strahlenexposition von Personen

Das einfachste Kriterium beruht auf der durch ein Ereignis verursachten Strahlenexposition von Personen. Die Stufen 1 bis 6 beinhalten eine Definition, die auf diesem Kriterium basiert.4 Wenn nicht anders ausgeführt (siehe Kriterien zur Stufe 1), sind diese Kriterien sowohl bei einer tatsächlichen als auch bei einer potentiellen Strahlenexposition5, die aus einem einzelnen einzustufenden Ereignis resultiert (d. h. ohne kumulierte Strahlenexpositionen), anzuwenden. Die Kriterien bestimmen die minimale Einstufung, wenn eine Person oberhalb der gegebenen Kriterien exponiert worden ist (Abschnitt 2.3.1), und eine höhere Einstufung, wenn mehrere Personen oberhalb dieser Kriterien exponiert worden sind (Abschnitt 2.3.2).

2.3.1 Bestimmung der minimalen Einstufung bei Strahlenexposition einer Person

Stufe 4 ist die niedrigste Stufe für Ereignisse mit

- (1)

-

„Auftreten eines unmittelbaren Todesfalls als Folge einer Strahlenexposition“oder

- (2)

-

„wahrscheinlichem Auftreten eines deterministischen Schadens mit Todesfolge als Ergebnis einer Ganzkörper-Strahlenexposition, die zu einer absorbierten Dosis6 in der Größenordnung von einigen Gy führt“.

In Anhang II werden weitere Angaben zu deterministischen Effekten gegeben, z. B. zu Schwellenwerten für tödliche und nicht tödliche deterministische Effekte.

Stufe 3 ist die niedrigste Stufe für Ereignisse mit

- (1)

-

„Auftreten oder wahrscheinlichem Auftreten eines nicht tödlichen deterministischen Schadens (siehe Anhang II für weitere Angaben)“oder

- (2)

-

„Strahlenexposition, die zu einer effektiven Dosis führt, die höher ist als das Zehnfache des gesetzlichen Jahresgrenzwertes der effektiven Dosis für beruflich strahlenexponierte Personen“.

Stufe 2 ist die niedrigste Stufe für Ereignisse mit

- (1)

-

„Strahlenexposition einer Einzelperson der Bevölkerung, die zu einer effektiven Dosis oberhalb von 10 mSv führt“oder

- (2)

-

„Strahlenexposition von beruflich strahlenexponierten Personen über die gesetzlichen jährlichen Dosisgrenzwerte hinaus“.7

Die Stufe 1 wird hier nur der Vollständigkeit halber aufgeführt. Die Einstufung eines solchen Ereignisses erfolgt nicht aufgrund von radiologischen Kriterien sondern aufgrund der Beeinträchtigung von Sicherheitsvorkehrungen (Kapitel 4 bis 6). Eine solche Bewertung sollte geprüft werden, falls eine

- (1)

-

„Strahlenexposition einer Einzelperson der Bevölkerung über die gesetzlichen Jahresdosisgrenzwerte hinaus;“ oder eine

- (2)

-

„Strahlenexposition einer beruflich strahlenexponierten Person über Dosisrichtwerte hinaus;“8 oder eine

- (3)

-

„kumulierte Strahlenexposition einer beruflich strahlenexponierten Person oder einer Einzelperson der Bevölkerung über die gesetzlichen Jahresdosisgrenzwerte hinaus.“

aufgetreten ist. Eine nähere Erläuterung der Einstufung nach dem Bewertungsaspekt Beeinträchtigung von Sicherheitsvorkehrungen ist den Kapiteln 4 bis 6 zu entnehmen.

2.3.2 Berücksichtigung der Anzahl exponierter Personen

Hat mehr als eine Person eine Strahlenexposition erfahren, so sollte die Anzahl der Personen, die jeder der in Abschnitt 2.3.1 definierten Stufen zuzuordnen ist, abgeschätzt werden. Dabei sollte in jedem Fall die Einstufung unter Verwendung der in den nachfolgenden Absätzen angegebenen Anleitung gegebenenfalls nach oben korrigiert werden.

Für Strahlenexpositionen, die tatsächlich oder wahrscheinlich keine deterministischen Schäden nach sich ziehen, sollte die in Abschnitt 2.3.1 festgelegte minimale Einstufung um eine Stufe nach oben korrigiert werden, wenn 10 oder mehr Personen den für diese Stufe festgelegten Wert der Strahlenexposition erfahren haben. Sind 100 oder mehr Personen betroffen, so sollte die Bewertung um zwei Stufen nach oben korrigiert werden.

Für Strahlenexpositionen, die deterministische Schäden zur Folge haben oder die wahrscheinlich deterministische Schäden nach sich ziehen werden, wird ein konservativerer Ansatz verwendet. Hier sollte die Einstufung um eine Stufe nach oben korrigiert werden, wenn mehr als 3 Personen über dem für diese Stufe definierten Wert exponiert wurden. Wurden mehr als 30 Personen dementsprechend exponiert, so sollte die Einstufung um zwei Stufen nach oben korrigiert werden.9

Eine zusammenfassende Tabelle der in diesem und dem vorhergehenden Abschnitt vorgestellten Kriterien findet sich in Abschnitt 2.3.4.

Wenn mehrere Personen in unterschiedlichem Maße exponiert worden sind, erfolgt die Einstufung des Ereignisses aufgrund des höchsten aus dem beschriebenen Prozess abgeleiteten Wertes. Führt z. B. ein Ereignis zu einer Strahlenexposition von 15 Personen aus der Bevölkerung mit einer effektiven Dosis von 20 mSv, so ist die minimale Einstufung für einen solchen Dosiswert die Stufe 2. Zieht man nun die Anzahl der exponierten Personen in Betracht (15), so führt dies zu einer Erhöhung um eine Stufe, d. h. auf Stufe 3.

Hat jedoch nur eine Einzelperson der Bevölkerung eine effektive Dosis von 20 mSv erhalten und haben weitere 14 Personen effektive Dosen zwischen einem und 10 mSv erhalten, ergäbe sich auf der Grundlage der Person, die eine effektive Dosis von 20 mSv erhalten hat, eine Einstufung auf Stufe 2 (minimale Einstufung, nicht höhergestuft, da nur eine Person betroffen). Basierend auf den 14 Personen, die eine effektive Dosis von mehr als 1 mSv, aber weniger als 10 mSv erhalten haben, erfolgt eine Einstufung mit Stufe 2 (minimale Einstufung auf Stufe 1, Höherstufung um eine Stufe, da mehr als 10 Personen betroffen sind). Damit wäre die abschließende Bewertung des Ereignisses Stufe 2.

2.3.3 Methoden zur Dosisabschätzung

Die Methode für die Abschätzung der Strahlenexposition von beruflich strahlenexponierten Personen und der Bevölkerung sollte realistisch sein und den entsprechenden nationalen Vorgaben für die Dosisabschätzung folgen. Die Abschätzung sollte auf einem realistischen Szenario basieren, in dem alle Schutzmaßnahmen berücksichtigt werden.

Wenn nicht mit Sicherheit bekannt ist, ob einzelne Personen strahlenexponiert wurden (falls z. B. nachträglich festgestellt wird, dass ein Versandstück nicht ausreichend abgeschirmt war), sollte die wahrscheinliche Strahlenexposition abgeschätzt werden. Auf der Grundlage einer Rekonstruktion des wahrscheinlichen Szenarios sollte dann die zutreffende Stufe der Skala bestimmt werden.

2.3.4 Zusammenfassung

Die in Abschnitt 2.3 dargelegte Vorgehensweise ist in Tabelle 3 zusammengefasst und berücksichtigt das Ausmaß der Strahlenexposition sowie die Anzahl der exponierten Personen.

Tabelle 3: Überblick über die Einstufungen auf der Grundlage der Strahlenexposition von Personen

| Grad der Strahlenexposition | Minimal- einstufung |

Anzahl Personen | Tatsächliche Einstufung |

|---|---|---|---|

| Auftreten eines unmittelbaren Todesfalls | 4 | mehr als 30 | 6* |

| oder | mehr als 3 bis zu 30 | 5 | |

| wahrscheinliches Auftreten eines deterministischen Schadens mit Todesfolge als Ergebnis einer absorbierten Ganzkörperdosis in der Größenordnung einiger Gy | Einzelfälle | 4 | |

| Auftreten oder wahrscheinliches Auftreten eines nicht tödlichen deterministischen Schadens | 3 | mehr als 30 | 5 |

| mehr als 3 bis zu 30 | 4 | ||

| Einzelfälle | 3 | ||

| Strahlenexposition, die zu einer effektiven Dosis führt, die höher ist als das Zehnfache des gesetzlichen Jahresgrenzwertes der effektiven Dosis für beruflich strahlenexponierte Personen | 3 | 100 oder mehr | 5 |

| 10 oder mehr | 4 | ||

| weniger als 10 | 3 | ||

| Strahlenexposition einer Einzelperson der Bevölkerung, die zu einer effektiven Dosis oberhalb von 10 mSv führt | 2 | 100 oder mehr | 4 |

| oder | 10 oder mehr | 3 | |

| Strahlenexposition einer beruflich strahlenexponierten Person über die gesetzlichen Dosisjahresgrenzwerte hinaus | weniger als 10 | 2 | |

| Strahlenexposition einer Einzelperson der Bevölkerung über die gesetzlichen Dosisjahresgrenzwerte hinaus | 1 | 100 oder mehr | 3 |

| 10 oder mehr | 2 | ||

| weniger als 10 | 1+ |

- *

- Stufe 6 wird für Ereignisse mit Strahlenquellen als nicht realistisch erachtet.

- +

- Wie in Abschnitt 2.4 dargelegt, basiert die Definition für Stufe 1 auf den in den Kapiteln 4 bis 6 erläuterten Kriterien der gestaffelten Sicherheitsvorkehrungen; sie ist aber hier der Vollständigkeit halber mit aufgeführt.

2.4 Anwendungsbeispiele

Anhand der folgenden Beispiele soll das in den vorangegangenen Abschnitten beschriebene Vorgehen zur Einstufung von Ereignissen veranschaulicht werden. Die Beispiele beruhen auf tatsächlichen Ereignissen, die jedoch leicht modifiziert wurden, um die Anwendung der verschiedenen Aspekte zu verdeutlichen. Die in diesem Kapitel vorgenommene Einstufung ist nicht notwendigerweise die endgültige Einstufung, da hierzu vorher die Betrachtung der in den Kapiteln 3 bis 6 beschriebenen Kriterien notwendig wäre.

Beispiel 1. Strahlenexposition eines Elektrikers in einem Krankenhaus – Stufe 2

Ereignisbeschreibung

Während der Installation und Justierung eines neuen Strahlentherapie-Gerätes in einem Krankenhaus war dem Mitarbeiter der Lieferfirma nicht bekannt, dass sich zur selben Zeit oberhalb der Raumdecke ein Elektriker bei der Arbeit befand. Der Mitarbeiter testete das Gerät, wobei er den Strahl auf die Decke richtete, was wahrscheinlich zu einer Strahlenexposition des Elektrikers führte. Die Schätzwerte für die Ganzkörperexposition lagen bei einer effektiven Dosis zwischen 80 mSv und 100 mSv. Der Elektriker zeigte keine Symptome; es wurde jedoch vorsichtshalber eine Blutprobe entnommen. Wie bei diesen Dosiswerten zu erwarten war, fiel die Blutuntersuchung negativ aus.

Erläuterung der Einstufung

| Kriterien | Erläuterung |

|---|---|

| 2.2 Aktivitätsfreisetzung: | Nicht zutreffend. Keine Freisetzung. |

| 2.3 Individualdosis: | Eine Person (keine beruflich strahlenexponierte Person) erhielt eine effektive Dosis von mehr als 10 mSv, jedoch weniger als das „zehnfache des gesetzlichen Jahresgrenzwertes für die effektive Dosis für beruflich strahlenexponierte Personen“. Es gab keine deterministischen gesundheitlichen Auswirkungen. Einstufung Stufe 2. |

| Einstufung nach der Auswirkung auf Mensch und Umwelt: | Stufe 2. |

Beispiel 2. Strahlenexposition eines Werkstoffprüfers – Stufe 2

Ereignisbeschreibung

Beim Entfernen der Strahlerführung eines Radiographiegerätes bemerkte ein Werkstoffprüfer, dass sich die Strahlenquelle nicht in vollständig abgeschirmter Position befand. Die Expositionsvorrichtung enthielt eine umschlossene radioaktive Ir-192-Strahlenquelle mit 807 GBq. Der Prüfer bemerkte, dass bei seinem Stabdosimeter der Anzeigebereich überschritten war und meldete dies dem Strahlenschutzbeauftragten der Firma. Da in der Regel bei radiographischen Prüfungen keine weiteren Dosimeter (wie z. B. Fingerdosimeter) verwendet werden, führte der Strahlenschutzbeauftragte eine Dosisberechnung durch. Auf Grundlage der durchgeführten Dosisberechnung ergab sich für den Arbeiter eine mögliche Teilkörperdosis (Extremitäten) von 3,3 bis 3,6 Gy, was über dem gesetzlichen Jahresdosisgrenzwert von 500 mSv für die Haut oder die Extremitäten liegt. Die Auswertung des Personendosimeters ergab eine Ganzkörperdosis von ca. 2 mSv. Der Prüfer wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingewiesen und später wieder entlassen. Es wurden keine deterministischen Schäden festgestellt. Nachfolgend stellte sich heraus, dass die Person das Dosimeter an seiner Hüfte getragen hatte und sein Körper das Dosimeter abgeschirmt haben könnte.

Erläuterung der Einstufung

| Kriterien | Erläuterung |

|---|---|

| 2.2 Aktivitätsfreisetzung: | Nicht zutreffend. Keine Freisetzung. |

| 2.3 Individualdosis: | Eine beruflich strahlenexponierte Person wurde über den Jahresgrenzwert hinaus exponiert. Es wurden keine deterministischen Schäden festgestellt, noch werden sie erwartet. Stufe 2. (Selbst bei Berücksichtigung der möglichen Abschirmung des Dosimeters lag die effektive Dosis weit unter den Kriterien für Stufe 3). |

| Einstufung nach der Auswirkung auf Mensch und Umwelt: | Stufe 2. |

Beispiel 3. Strahlenexposition eines Prüfers für zerstörungsfreie Prüfungen in der Industrie – Stufe 3

Ereignisbeschreibung

Drei Arbeiter führten auf einer 22,5 m hohen Plattform eines Turmes eine industrielle Durchstrahlungsprüfung mit einer radioaktiven Ir-192-Strahlenquelle mit 3,3 TBq durch. Aus unbestimmtem Grund war die Ir-192-Strahlenquelle (Strahlerhalter) nicht mehr mit dem Fernbedienungsanschluss verbunden (oder bereits vorher nicht richtig angeschlossen gewesen). Nach Beendigung der Arbeit schraubte einer der Arbeiter die Strahlerführung ab und die Strahlenquelle fiel unbemerkt auf den Boden der Plattform (es wurden weder Dosisleistungsmessgeräte noch tragbare Dosimeter verwendet). Die Arbeiter verließen den Arbeitsort. Am darauffolgenden Abend (23.00 Uhr) fand ein Angestellter die Strahlenquelle und versuchte, sie zu identifizieren. Er zeigte die Strahlenquelle einem anderen Angestellten, wobei diesem auffiel, dass Ersterer eine geschwollene Wange hatte. Der erste Angestellte übergab seinem Kollegen die Strahlenquelle und begab sich nach unten, um sein Gesicht zu waschen. Der zweite Angestellte stieg den Turm mit der Strahlenquelle in der Hand hinunter. Als beide Angestellten sich entschieden, die Strahlenquelle ihrem Vorgesetzten in dessen Büro zu übergeben, sprach das Dosimeter eines Arbeiters einer anderen Firma an und signalisierte ein intensives Strahlungsfeld. Die Strahlenquelle wurde identifiziert und die Angestellten darüber aufgeklärt, dass es sich bei dem Metallstück um eine radioaktive Strahlenquelle handele, die sofort sicherzustellen sei. Die Strahlenquelle wurde daraufhin mit einem Rohr umhüllt. Danach wurde der Firmeninhaber kontaktiert und die Strahlenquelle wurde anschließend abgeholt. Zwischen der Entdeckung, dass die Strahlenquelle radioaktiv war, und der Abholung lag etwa eine halbe Stunde. Die drei Arbeiter wurden zur medizinischen Untersuchung geschickt (einschließlich einer zytogenetischen Untersuchung) und wurden in ein Krankenhaus eingewiesen. Einer von ihnen zeigte einige deterministische Schäden (schwere strahleninduzierte Verbrennungen an einer Hand). Fünf Angestellten des industriellen Radiographieunternehmens wurden Blutproben zur Analyse in einem Zytogenetiklabor entnommen, es wurden jedoch keine Auffälligkeiten festgestellt.

Erläuterung der Einstufung

| Kriterien | Erläuterung |

|---|---|

| 2.2 Aktivitätsfreisetzung: | Nicht zutreffend. |

| 2.3 Individualdosis: | Eine Person zeigte deterministische Strahlenschäden. Dies führt zu einer Einstufung auf Stufe 3. |

| Einstufung nach der Auswirkung auf Mensch und Umwelt: | Stufe 3. |

Beispiel 4. Zerstörung einer zurückgelassenen hochradioaktiven Strahlenquelle – Stufe 5

Ereignisbeschreibung

Beim Umzug eines privaten Instituts für Strahlentherapie in neue Praxisräume wurde ein Cs-137-Teletherapiegerät mit 51 TBq in der alten Praxis zurückgelassen und nur ein Co-60-Teletherapiegerät mitgenommen. Das Institut unterließ die in seiner Genehmigung geforderte Unterrichtung der Aufsichtsbehörde über diesen Umstand. Die ehemaligen Praxisräume wurden anschließend teilweise abgerissen, wodurch das Cs-137-Teletherapiegerät vollständig ungesichert war. Die Räume wurden von zwei Personen betreten, die – nicht wissend, worum es sich bei dem Gerät handelte, aber einen gewissen Schrottwert vermutend – die Bestrahlungseinheit (mit Strahlenquelle) aus dem Gerät entfernten. Sie nahmen die Einheit mit nach Hause und versuchten, sie zu zerlegen. Bei diesem Versuch zerbrach die Strahlerkapsel. Die radioaktive Strahlenquelle bestand aus Cäsiumchlorid, das sehr gut löslich und leicht dispergierbar ist. Infolge dessen wurden mehrere Personen kontaminiert und einer Strahlenexposition ausgesetzt.

Nachdem die Strahlerkapsel zerbrochen war, wurden die übrigen Teile der Bestrahlungseinheit an einen Schrotthändler verkauft. Dieser bemerkte, dass das Material im Dunkeln blau schimmerte. Hiervon waren mehrere Personen fasziniert. Über mehrere Tage hinweg kamen Freunde und Verwandte zu Besuch, um dieses Phänomen zu sehen. Reiskorngroße Bruchstücke der Strahlenquelle wurden an mehrere Familien verteilt. Dies geschah über einen Zeitraum von 5 Tagen hinweg, während derer mehrere Personen aufgrund der Strahlenexposition durch die radioaktive Quelle Symptome einer Magen-Darm-Erkrankung entwickelten. Anfänglich wurden diese Symptome nicht als strahleninduziert erkannt. Eine der exponierten Personen führte jedoch die Krankheit auf die Strahlerkapsel zurück und brachte deren Reste zum städtischen Gesundheitsamt.

Dies war der Auslöser für die stufenweise Aufdeckung des Unfalls. Ein ortsansässiger Physiker war der erste, der das Ausmaß des Unfalls erkannte und bewertete. In Eigeninitiative ergriff er Maßnahmen, um zwei Bereiche zu evakuieren. Gleichzeitig wurden die Behörden informiert, woraufhin diese mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit und Maßnahmenfülle reagierten. Mehrere weitere erheblich kontaminierte Bereiche wurden schnell identifiziert und die Bewohner evakuiert. Als Folge des Ereignisses entwickelten acht Personen akute Strahlensyndrome und vier Personen starben infolge der Strahlenexposition.

Erläuterung der Einstufung

| Kriterien | Erläuterung |

|---|---|

| 2.2 Aktivitätsfreisetzung: | Die Strahlenquelle wurde zerstört, so dass der größte Teil der Aktivität in die Umgebung freigesetzt wurde. Der D2-Wert für Cs-137 aus Anhang III beträgt 20 TBq, was bedeutet, dass die Freisetzung in etwa das 2,5-fache des D-Werts betrug, was weit unter dem Wert für Stufe 4 „größer als das 250-fache des D2-Werts“ liegt. |

| 2.3 Individualdosis: | Ein einzelner strahleninduzierter Todesfall würde zu einer Einstufung auf Stufe 4

führen. Da vier Personen starben, sollte die Einstufung um eine Stufe nach oben korrigiert werden. |

| Einstufung nach der Auswirkung auf Mensch und Umwelt: | Stufe 5. |

Beispiel 5. Freisetzung von Jod-131 aus einem Reaktor – Stufe 5

Ereignisbeschreibung

Ein Brand des Graphitmoderators eines luftgekühlten Reaktors zur Plutoniumproduktion führte zu einer bedeutenden Freisetzung radioaktiver Stoffe. Das Feuer brach beim Ausglühen der Graphitstruktur aus. Im Normalbetrieb führt das Auftreffen von Neutronen auf den Graphit zur Verformung der Kristallstruktur des Graphits. Diese Verformung wiederum führt zu einem Aufbau gespeicherter Energie im Graphit. Ein kontrollierter Prozess des Glühens wurde angewendet, um die ursprüngliche Graphitstruktur wieder herzustellen und die gespeicherte Energie freizusetzen. Unglücklicherweise führte die Freisetzung der überschüssigen Energie in diesem Fall zu einer Beschädigung des Kernbrennstoffs. Der metallische Uranbrennstoff und der Graphit reagierten daraufhin mit der Luft und fingen Feuer. Den ersten Hinweis auf einen Störfall gaben Luftmessstationen, die etwa 800 Meter entfernt installiert waren. Die Radioaktivität in der Luft lag um das zehnfache über dem Normalwert. Messungen in größerer Nähe zum Reaktorgebäude bestätigten, dass Radioaktivität freigesetzt wurde. Eine Prüfung des Kerns zeigte, dass die Brennelemente in etwa 150 Kanälen überhitzt waren. Nachdem mehrere verschiedene Löschmethoden ausprobiert wurden, konnte das Feuer schließlich mit einer Kombination aus Sprühfluten und Abschaltung der Ventilatoren der Zwangsluftkühlung gelöscht werden. Die Anlage wurde heruntergekühlt. Die freigesetzte Aktivitätsmenge wurde auf etwa 500 bis 700 TBq Jod-131 und 20 bis 40 TBq Cs-137 geschätzt. Es traten keine deterministischen Schäden auf. Keine Person erhielt eine Dosis, die dem Zehnfachen des gesetzlichen Jahresgrenzwerts für die Ganzkörperdosis von beruflich strahlenexponierten Personen nahegekommen wäre.

Erläuterung der Einstufung

| Kriterien | Erläuterung |

|---|---|

| 2.2 Aktivitätsfreisetzung: | Der Faktor für die radiologische Äquivalenz von Cs-137 aus Tabelle 2 ist 40, deshalb war die gesamte Freisetzung radiologisch äquivalent zu 1 300 bis 2 300 TBq I-131. Die maximale Freisetzung liegt also weit unterhalb von 5 000 TBq, und führt daher zu einer Einstufung in die Stufe 5 „äquivalent zu mindestens 500 bis zu 5 000 TBq I-131“. |

| 2.3 Individualdosis: | Nicht zutreffend. Tatsächliche Individualdosen sind nicht angegeben. Da aber niemand eine Strahlenexposition erfahren hat, die sich den Kriterien der Stufe 3 genähert hätte, können die Kriterien für die Individualdosis nicht zu einer höheren Einstufung führen als jene, die bereits von den Kriterien für eine bedeutende Freisetzung abgeleitet wurden. |

| Einstufung nach der Auswirkung auf Mensch und Umwelt: | Stufe 5. |

Beispiel 6. Überhitzen eines Lagerbehälters für hochradioaktive Abfälle in einer Wiederaufarbeitungsanlage – Stufe 6